- accueil >

- Dossier >

- 41 ‖ juin 2025 >

41 ‖ juin 2025

Défis des migrants dans l'agriculture urbaine et périurbaine à Abidjan : contraintes urbanistiques et solutions face à l'expansion urbaine

Résumé

Alors que le district d'Abidjan connaît une expansion urbaine sans précédent, l'agriculture urbaine et périurbaine fait face à des défis critiques liés aux contraintes urbanistiques. Les grandes constructions et projets d'aménagement exercent une pression croissante sur les espaces agricoles, restreignant l'accès aux terres vitales pour les agriculteurs urbains et périurbains, dont une partie significative est constituée de travailleurs migrants en quête de moyens de subsistance. Cette recherche met en lumière les perceptions de ces travailleurs migrants vis-à-vis des nouvelles constructions, ainsi que les principales contraintes, telles que la pression foncière, la fragmentation des terres agricoles et l'insuffisance des politiques d'urbanisme. Mobilisant à la fois une approche quantitative et qualitative, cette étude s’appuie sur trois instruments de collecte : le questionnaire, le guide d’entretien et la grille d’observation. Les résultats révèlent que les migrants engagés dans l’agriculture urbaine et périurbaine à Abidjan font face à d’importants défis, notamment des contraintes urbanistiques qui compromettent la viabilité de leurs activités agricoles. Ces difficultés s’accompagnent d’une perception largement négative des constructions sur les espaces agricoles. Malgré ces défis, des solutions innovantes émergent, telles que la promotion de l’agriculture verticale, la création de zones agricoles protégées, ainsi que l’intégration effective de l’agriculture urbaine et périurbaine dans les politiques de planification et d’urbanisme. Ces initiatives offrent des perspectives encourageantes pour atténuer les effets négatifs de l’expansion urbaine.

Abstract

As the district of Abidjan experiences unprecedented urban expansion, urban and peri-urban agriculture faces critical challenges related to urban planning constraints. Large-scale construction and development projects are putting increasing pressure on agricultural spaces, restricting access to vital land for urban and peri-urban farmers, a significant proportion of whom are migrant workers seeking livelihoods. This research highlights the perceptions of these migrant workers regarding new construction, as well as the main constraints, such as land pressure, fragmentation of agricultural land, and inadequate urban planning policies. Using both quantitative and qualitative approaches, this study relies on three data collection tools: a questionnaire, an interview guide, and an observation grid. The results reveal that migrants engaged in urban and peri-urban agriculture in Abidjan face significant challenges, including urban planning constraints that compromise the viability of their agricultural activities. These difficulties are accompanied by a largely negative perception of construction on agricultural land. Despite these challenges, innovative solutions are emerging, such as the promotion of vertical farming, the creation of protected agricultural areas, and the effective integration of urban and peri-urban agriculture into planning and urban development policies. These initiatives offer encouraging prospects for mitigating the negative effects of urban expansion.

Table des matières

Texte intégral

pp. 77-98

01/06/2025

Introduction

1L'urbanisation rapide d'Abidjan a un impact significatif sur l'agriculture urbaine et périurbaine, notamment en raison de la pression foncière croissante. Entre 2004 et 2007, l'étalement urbain a entraîné une réduction de 41% des terres agricoles, mettant en péril les moyens de subsistance des agriculteurs urbains et périurbains, en particulier les travailleurs migrants qui dépendent de cette activité comme principale source de revenus (Etienne et al. 2010). Cette expansion a conduit à l’empiètement progressif des zones agricoles, réduisant les surfaces cultivables malgré leur potentiel productif (Kouadio Oura 2012; Kouakou 2017).

2Si certains auteurs considèrent que la production alimentaire n’est pas « l’antithèse de la ville » mais plutôt un élément clé de sa résilience (Drescher et al. 2021), d’autres soulignent que l’urbanisation, en raison de la croissance démographique et de la demande accrue en logement, exerce une pression considérable sur les terres cultivables, réduisant la production agricole et menaçant la durabilité des systèmes alimentaires urbains (Aman et Koffi-Bikpo 2021; Thareau 2006).

3Dans ce contexte, les grands projets d’aménagement et les nouvelles constructions restreignent l'accès aux terres agricoles, fragilisant encore davantage la position des agriculteurs urbains et périurbains, dont une part importante est constituée de travailleurs migrants. Face à ces défis, cette recherche se propose d’explorer les contraintes urbanistiques affectant la viabilité de l’agriculture urbaine et périurbaine à Abidjan, tout en analysant les stratégies d’adaptation et les perspectives de résilience qui pourraient permettre une meilleure intégration de l’agriculture urbaine dans les politiques d’aménagement du territoire. L’hypothèse suivante guide cette étude l’expansion urbaine d’Abidjan exerce une pression foncière significative qui compromet la viabilité de l’agriculture urbaine et périurbaine pratiquée par les travailleurs migrants.

4Ce travail s’articule autour de quatre grands axes. Le premier est consacré au cadre théorique. Le deuxième est lié à la méthodologie de l’étude, présentant la zone d’enquête, le type d’approche adoptée, les outils de collecte ainsi que les méthodes de traitement et d’analyse des données. Le troisième axe porte sur la présentation des résultats, tandis que le quatrième propose une discussion des résultats de la recherche.

Cadre théorique

5Ce travail s’appuie sur un cadre théorique combinant des approches issues de l’économie politique urbaine et de la sociologie de l’accès aux ressources. D’une part, la théorie de la croissance urbaine développée par David Harvey (1973) permet de comprendre comment l’expansion urbaine, dans un contexte de priorisation des logiques capitalistes, tend à marginaliser certaines formes d’usage de l’espace urbain jugées peu productives, telles que l’agriculture urbaine et périurbaine. L’aménagement du territoire dans les grandes villes comme Abidjan est ainsi guidé par des logiques de rentabilité foncière, souvent au détriment des activités agricoles exercées par les migrants, qui se retrouvent en situation de précarité spatiale.

6D’autre part, la théorie de l’accès proposée par Ribot et Peluso (2003) élargit l’analyse du foncier en montrant que l’accès aux ressources ne se limite pas aux droits légaux de propriété. Il dépend également de relations sociales, de réseaux d’influence, de normes locales, d’arrangements politiques ou encore de capacités économiques. Ce cadre permet de mieux saisir la vulnérabilité foncière des travailleurs migrants face à la pression urbanistique, en mettant en lumière les mécanismes structurels qui conditionnent leur accès ou non à la terre dans les zones urbaines et périurbaines. Enfin, la théorie de l’interaction symbolique de Herbert Blumer (1969) est convoquée pour analyser la manière dont les migrants perçoivent et interprètent les effets de la croissance urbaine sur leurs activités agricoles. Elle permet de prendre en compte la dimension subjective et symbolique de leurs pratiques, en lien avec leur environnement spatial et social.

Méthodologie

Espace d’étude

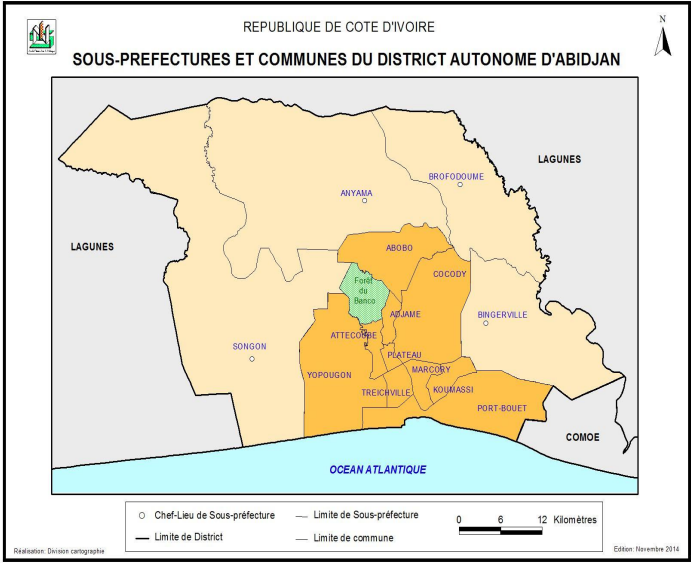

7Cette recherche a été menée dans le district autonome d'Abidjan, une entité spécifique de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, dont le chef-lieu est la capitale économique du pays, Abidjan. Doté de la personnalité morale et d'une autonomie financière, ce district couvre une superficie de 2.119 km2 et abrite une population de 6.321.017 habitants et soit 21,5% de la population du pays et représenterait 60% du produit intérieur brut du pays, selon le RGPH de 2021.1 Contrairement à la plupart des districts ivoiriens, il ne comprend pas de régions, mais est composé de quatre sous-préfectures (Anyama, Bingerville, Brofodoumé et Songon) ainsi que des dix communes de l'ancienne Ville d'Abidjan (Abobo, Adjamé, Attécoubé, Cocody, Koumassi, Marcory, Plateau, Port-Bouët, Treichville et Yopougon).

Figure 1 : Carte du District autonome d'Abidjan

INS (RGPH, 2014)

8La ville d'Abidjan a été considérée comme le cadre sociologique de cette recherche. Cette dernière se distingue en tant que la ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire, comptant 5.616.633 habitants sur une superficie de 422 km2. Historiquement, Abidjan a été la capitale administrative et politique du pays jusqu'en 1983, année du transfert officiel de la capitale à Yamoussoukro. Depuis 2001, elle est désignée comme un « district autonome », englobant les dix communes de l'ancienne ville d'Abidjan (422 km2) ainsi que quatre sous-préfectures périphériques autrefois rurales, mais aujourd'hui touchées par l'expansion urbaine d'Abidjan.

9Il faut signifier que, le processus d’urbanisation est dû à l’exode rural d’une part et au fort taux de natalité d’autre part associés au flux d’immigration internationale (Aman et Koffi-Bikpo 2021; Koffie-Bikpo et Adaye 2014). Dans ce contexte, pour répondre aux demandes des consommateurs, l'agriculture urbaine, de par sa spécialisation en production de fruits et légumes, est aujourd'hui considérée comme une solution viable et durable pour contrer l'insécurité alimentaire (Kouakou, 2017, p.288) cité par (Aman et Koffi-Bikpo, 2021).

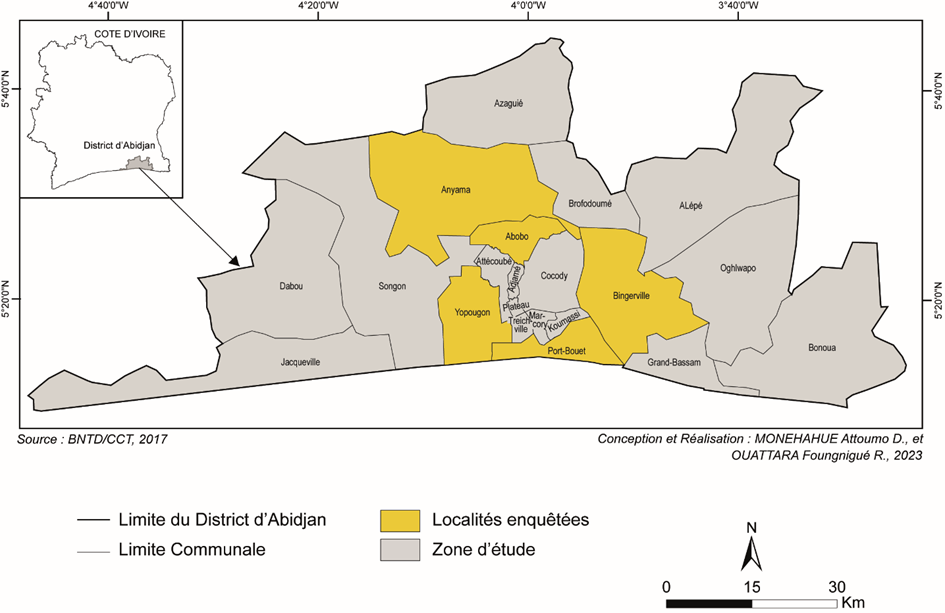

10De manière spécifique, la recherche a été menée dans plusieurs communes de la ville d'Abidjan, notamment Anyama, Bingerville et Yopougon (Adiopodoumé) qui décrivent nos localités périurbaines. Elle a également pris en considération la commune de Port-Bouët, qui décrit à son tour notre localité urbaine. Ces communes constituent notre cadre d'étude en raison de leur forte concentration d'activités agricoles, tant urbaines que périurbaines. De plus, cette activité est notablement influencée par la présence de migrants, aussi bien internes qu'externes, jouant un rôle significatif dans leur dynamique.

Figure 2 : Zones d'étude

MONEHAHUE (2023)

Type d’étude

11Cette recherche adopte une approche mixte, à la fois quantitative et qualitative. L'approche quantitative cherche à collecter des données observables et quantifiables, en se basant sur l'observation de faits, d'événements, de comportements, et de phénomènes qui existent indépendamment du chercheur. Tandis que, dans l’approche qualitative d’investigation le chercheur part d’une situation concrète comportant un phénomène particulier intéressant et ambitionne de comprendre le phénomène et non de démontrer quoique ce soit (N’da 2015). C’est fort de ces implications et en admettant avec Lebaron (2009) que la compréhension ne s’oppose donc pas à l’explication que nous utilisons à la fois l’approche qualitative et quantitative dans notre recherche. On parle alors d’étude mixte.

Méthodes de collecte de données

12L’enquête de terrain a été effectuée dans les communes et quartiers du district autonome d’Abidjan. De ce fait, elle a concerné les communes de Yopougon (Adiopodoumé), Port-Bouët, Bingerville et Anyama. Elle a permis de faire l’observation directe, des entretiens et l’enquête par questionnaire. L'observation, qui est une technique de contact, a contribué à faciliter la connaissance du terrain. Quant aux entretiens, les cibles retenues sont les migrants internes et internationaux œuvrant dans les différentes zones concernées par l’étude. Pour ce qui est du questionnaire, les enquêtes ont été concentrées exclusivement sur les migrants internes et internationaux. Comme la portée de notre étude est mixte, l'échantillon accidentel et l'échantillon à choix raisonné ont été adoptés pour déterminer la taille de l'échantillon. Le questionnaire a porté sur 220 migrants actifs dans les zones retenues. Pour la phase qualitative 51 entretiens ont été réalisés.

Traitement et analyse des données

13Pour les données du guide d’entretien, nous avons eu à faire la lecture ou relecture des données recueillies, le marquage des passages intéressants, l’inventaire et le classement de ces dernières à partir des carnets de terrain. Pour les données du questionnaire, un pré-traitement était fait au fur à mesure de la collecte, pour vérifier s’il n’y avait pas de données manquantes. Nous avons analysé les discours par l’analyse de contenu. Nous avons effectué des analyses statistiques pour les données du questionnaire sur SPSS et Excel.

Résultats

14La présentation des résultats met en lumière les effets multiformes de l’urbanisation sur l’agriculture urbaine et périurbaine à Abidjan, à travers la perception des travailleurs migrants, les contraintes rencontrées, la faible prise en compte de leurs besoins dans les politiques urbaines, les défis d’accès au foncier, ainsi que les impacts des constructions sur la viabilité de leurs activités agricoles. L’analyse s’achève par les stratégies et solutions envisagées par ces acteurs pour faire face aux pressions urbaines croissantes.

Perception des travailleurs migrants sur les grandes constructions et réalisations sur les espaces agricoles urbain et périurbain

15L’analyse du tableau 1, permet de constater une dominance des perceptions négatives des travailleurs migrants concernant les grandes constructions et réalisations sur les espaces agricoles urbains et périurbains. Ainsi, plus de la majorité des travailleurs migrants qu’ils soient nationaux ou internationaux ont des perceptions négatives, cela concerne 69,1% des deux groupes, en considérant le taux de ceux ayant une perception « négative » et « très négative ». Cela souligne un mécontentement généralisé face à l'urbanisation rapide et aux grands projets de construction qui empiètent sur les espaces agricoles urbains et périurbains, rendant plus difficile l'exercice de leurs activités agricoles. La ville d’Abidjan connait une croissance urbaine exponentielle, surtout dévoratrice d’espace agricole urbain et périurbain. Une proportion significative des travailleurs migrants a des perceptions neutres, ne voyant ni inconvénient, ni avantage majeur aux grandes constructions. Cela démontre une ambivalence des questions d’urbanisation, car dans les dits de certains enquêtés, la question du logement est une réalité vue la croissance de la population abidjanaise. Et cette réalité s’explique aussi par le mode d’occupation et d’accès au foncier. Cette situation se conçoit également comme une sorte de résignation ou une adaptation à la réalité de l’urbanisation, sans apprécier les impacts directs ou graves sur leurs activités agricoles.

Tableau 1 : Niveau de perception des travailleurs migrants sur les contraintes de l'urbanisation

|

NATIONALITE |

Total |

|||

|

IVOIRIENNE |

ETRANGERE |

|||

|

PERCEP_URBAN_AUP |

TRES NEGATIF |

32,8% |

33,3% |

33,2% |

|

NEGATIF |

27,9% |

39% |

35,9% |

|

|

NEUTRE |

26,2% |

25,2% |

25,5% |

|

|

POSITIF |

11,5% |

2,5% |

5% |

|

|

TRES POSITIF |

1,6% |

0% |

0,5% |

|

|

Total |

100% |

100% |

100% |

|

Données d’enquête (MONEHAHUE, 2024)

16Les perceptions positives restent très limitées et marginales, mais témoignent quand même des avantages probables et significatifs dans les développements urbains pour leurs activités ou pour leurs conditions de vie. Et surtout, dans une perspective d’accès au logement ou de rentabilisation comme souligné par certains enquêtés lors des entretiens. Ces perceptions concernent 5,5% des travailleurs migrants dans l’ensemble.

Au niveau des perceptions plus ou moins mitigées sur les grandes constructions et réalisations sur les espaces agricoles urbain et périurbain, ce verbatim permet d’avoir une idée claire de la situation :

« On peut situer en deux trucs hein ! on ne peut pas dire que ce n’est ni positif ni négatif parce que, on a besoin de… la population s’agrandit à tout moment, donc on est obligé de… en même temps aussi, on est obligé de se nourrir, donc là, ça un impact négatif. Mais s’il y avait des structures bien organisées, on pouvait réduire les superficies, pour cultiver sur un petit espace pour avoir, un rendement important. Si on doit rester sur nos techniques d’avant, on est obligé d’utiliser, une grande superficie. Actuellement, on est au milieu tous c’est les habitations autour, c’est parce qu’ici est déclaré que nous sommes ici. Sinon, il y a longtemps on était déjà parti. ». Homme migrant interne, 40 ans, Anyama.

En ce qui concerne les perceptions négatives un enquêté affirme ceci :

« À cause de la construction d’une haute tension, tous nos champs et cultures ont été rasés, et personne n’a été dédommagé. Et c’est Côte d’Ivoire énergie, qui a le projet. Ils ont fait des ouvertures pour mettre des pilonnes. Il y a une pression parce que là là… et puis, la mairie est venue, nous dire de les laisser travailler, parce que, quand ils sont venus on s’est imposé à eux. On leur a dit, qu’ils ne vont pas travailler, donc, est venu nous supplier de les laisser travailler… c’est ce qu’on a fait et jusque-là, il n’y a pas eu de problèmes. ». Homme migrant interne, 45 ans, Anyama.

Principales contraintes auxquelles les agriculteurs urbains et périurbains font face en raison du développement de la ville d’Abidjan

17Le tableau 2 présente les principales contraintes auxquelles sont confrontés les agriculteurs urbains et périurbains, en raison du développement rapide de la ville d'Abidjan. Ces contraintes varient en intensité et en nature, mais elles soulèvent les défis croissants auxquels sont confrontés les travailleurs migrants dans leur activité agricole. En moyenne 58,60% des enquêtés considèrent la pression foncière comme leurs plus grands défis. Cela s’explique par le fait qu’avec le développement urbain croissant d’Abidjan, de nombreuses terres agricoles sont réaffectées à d’autres usages (construction, tracés, logements etc.), surtout dans les espaces disponibles pour les activités agricoles. Également, 12,30% des travailleurs migrants mentionnent être affectés par la pollution. La pollution est une contrainte surtout en contexte d’agriculture urbaine et périurbain. En effet, les déchets urbains, les activités industrielles ou des infrastructures de la ville, nuisent à la qualité des sols et des eaux, et donc, à la productivité agricole.

Tableau 2 : Principales contraintes des agriculteurs urbains et périurbains en raison du développement de la ville d’Abidjan

|

NATIONALITE |

Total |

|||

|

IVOIRIENNE |

ETRANGERE |

|||

|

CONTRAINTE_MAJEURE |

PRESSION FONCIERE |

70,5% |

54,1% |

58,6% |

|

ACCES LIMITES A L'EAU |

3,3% |

5,0% |

4,5% |

|

|

REGLEMENTATION RESTRICTIVES |

4,9% |

6,9% |

6,4% |

|

|

POLLUTION |

6,6% |

14,5% |

12,3% |

|

|

AUTRE |

14,8% |

19,5% |

18,2% |

|

|

Total |

100% |

100% |

100% |

|

Données d’enquête (MONEHAHUE, 2024)

18La réglementation restrictive est une contrainte qui concerne 6,40% des travailleurs migrants, rendant difficile l’accès aux nouvelles terres, et imposant parfois des limites sur l’utilisation des terres agricoles existantes. Cette contrainte se manifeste à la fois au niveau des communautés dans lesquels les travailleurs migrants exercent leur activité et au niveau des règles d’urbanisme (politiques). L’accès limité à l’eau concerne 4,5% des travailleurs migrants bien que moins fréquent, la disponibilité en eau reste un défi pour certains. On remarque également que, 18,20% des travailleurs migrants rencontrent d’autres contraintes parmi lesquels on peut citer les destructions de leurs cultures lors de l’implantation ou exécution de nouveau projet urbain parfois sans dédommagement, des difficultés économiques ou encore des tensions sociales liées à l’occupation des terres.

Un enquêté sur ces questions affirment ceci :

« Depuis qu’ils ont fait pont là c’est bon mais on a problème. Les déchets sont venus boucher le passage de l’eau. Le pont là, il y a trois passages de l’eau quoi ! mais les déchets ont bouché le troisième passage d’eau. Donc, l’eau là quand il pleut là, ça prend tous ici. Tu vois qu’il y a des déchets ici ». Homme migrant burkinabé, 40 ans, Adiopodoumé.

Prise en compte des besoins des agriculteurs urbains et périurbains dans les politiques urbains

19Au niveau des perceptions des travailleurs migrants concernant la prise en compte en compte de l’agriculture urbaine et périurbaine dans les politiques urbaines, on observe que 52,70% des travailleurs migrants soit 60,70% des migrants internes et 49,70% des travailleurs migrants internationaux estiment que leur activité n’est pas du tout prise en compte. Cela reflète un sentiment d'abandon ou de marginalisation, les agriculteurs ayant l'impression que leurs besoins et les défis auxquels ils sont confrontés ne sont pas pris en compte dans la planification urbaine ou les politiques agricoles.

20Par contre, 39,30% des travailleurs migrants internes et 50,30% de leurs homologues internationaux estiment une prise en compte de l’Agriculture Urbaine et Périurbaine (AUP), mais insuffisamment. Près de la moitié des travailleurs migrants considèrent que l'AUP est partiellement reconnue par les politiques publiques, mais que cette reconnaissance est insuffisante pour répondre aux défis qu'ils rencontrent.

Tableau 3 : Prises en compte de l’AUP dans les politiques urbaines

|

NATIONALITE |

Total |

|||

|

IVOIRIENNE |

ETRANGERE |

|||

|

PRISE_COMPTE |

PAS DU TOUT PRISE EN COMPTE |

60,7% |

49,7% |

52,7% |

|

PRISE EN COMPTE INSUFFISANTE |

39,3% |

50,3% |

47,3% |

|

|

Total |

100% |

100% |

100% |

|

Données d’enquête (MONEHAHUE, 2024)

Ces impressions sur la prise en compte de l’AUP transparaissent dans ce verbatim ci-dessous :

« Je ne pense pas ! oui, bien sûr, parce que la production que nous faisons, c’est pour nourrir la population, nous tous on mérite une attention, au regard de… de suite là, s’ils viennent, ils vont nous enlever ici, pour nous dédommager même, c’est tout un problème. Actuellement, il y a Côte d’Ivoire énergie, qui est située tout juste là, je ne sais pas, si vous avez vu, ils disent il y a des hautes tensions qui vont passer par là. Pour nous dédommager même, c’est un problème, ils disent, ils vont gâter avant de nous dédommager. On s’appuie sur qui, on s’approche de qui, personne. Ils font ce qu’ils veulent. Ça un impact très très important sur nous. ». Homme migrant interne, 40 ans, Anyama.

Défis liés à la disponibilité des terres pour l’AUP face à l’expansion urbaine

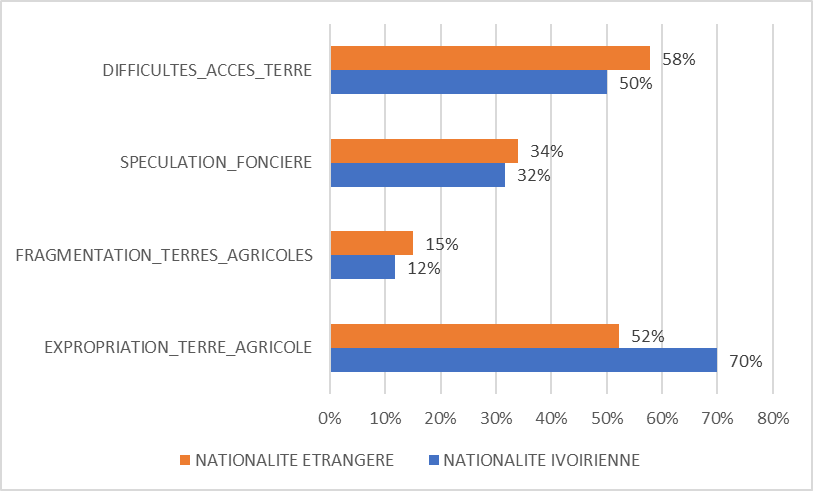

21Les résultats du graphique 3 permet d’appréhender les défis liés à la disponibilité des terres en raison de l’expansion urbaine de la ville d’Abidjan. On se rend compte que l’expropriation des travailleurs migrants sur les terres agricoles est un problème particulièrement préoccupant, car il concerne 70% des migrants internes et 52% des travailleurs migrants étrangers. Ce phénomène est attribuable à l’expansion rapide d’Abidjan, où les terres agricoles sont de plus en plus converties en zones résidentielles. Les travailleurs migrants sont expulsés de leur terre, sans compensation ou des alternatives de relocalisation. La spéculation foncière comme défis, affecte 32% des travailleurs migrants internes et 34% des travailleurs migrants internationaux. La spéculation foncière, qui consiste à acheter des terres dans l'espoir de les revendre plus tard à un prix plus élevé, est également perçue comme un défi important. Ce phénomène est alimenté par la demande croissante de terrains en zones urbaines, ce qui pousse les prix à la hausse et rend l'accès à la terre encore plus difficile pour les agriculteurs.

Figure 3: Répartition des différents défis liés à la disponibilité des terres pour l’AUP

Données d’enquête (MONEHAHUE, 2024)

22Un nombre presque pareil des travailleurs migrants des deux côtés, soit 50% des travailleurs migrants internes et 54% des travailleurs migrants internationaux éprouvent des difficultés d’accès à la terre. Ces difficultés peuvent être le résultat de divers facteurs desquels, se trouvent une concurrence pour les terres, l’augmentation des prix due à la spéculation foncière etc. La fragmentation des terres agricoles, c'est-à-dire la division des parcelles en petites portions non viables pour une exploitation efficace est une réalité plus modérée mais toujours présente, chez les travailleurs migrants surtout chez les migrants étrangers (15% migrants étrangers et 12% migrants internationaux). Elle complique comme l’expliquent les observations la mise en œuvre de certaines pratiques agricoles.

Un migrant interne enquêté affirme ceci :

« Il faut des coins pour pouvoir nourrir la population… Si on prend, tous nos terres pour construire, comment on va faire pour manger… c’est vrai que les constructions sont bonnes mais il faut des espaces pour l’agriculteur. ». Homme migrant interne, 31 ans, Adiopodoumé.

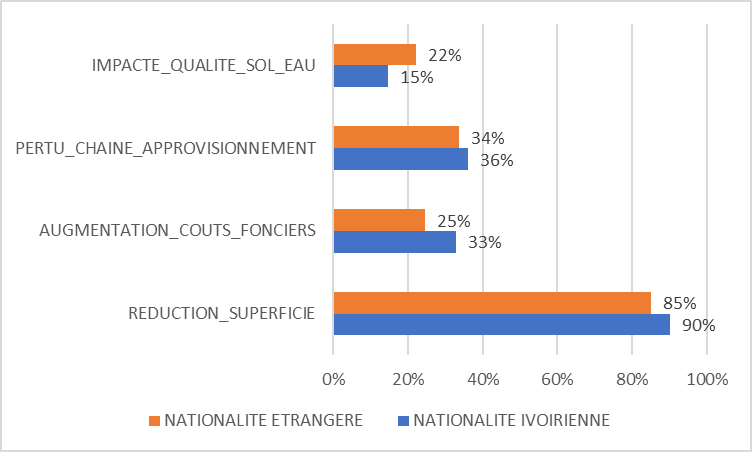

Impact de la pression foncière dues aux constructions sur la viabilité des activités agricoles urbaines et périurbaines

23S’agissant des impacts perçus par les travailleurs migrants (figure 4), ceux-ci estiment que la pression foncière liée aux constructions dans la ville d’Abidjan compromet la viabilité de l’agriculture urbaine et périurbaine (AUP). Ainsi, la réduction des superficies agricoles est clairement identifiée comme le principal impact des constructions sur l'AUP, touchant presque autant les nationaux (90%) que les étrangers (85%). Cela témoigne d'une perte importante de terres agricoles au profit de projets immobiliers et autres constructions urbaines. On remarque que, 33% des travailleurs migrants internes et 25% des travailleurs migrants internationaux identifient l’augmentation des coûts fonciers comme un impact sur la viabilité de l’AUP. Tandis que, 36% des travailleurs nationaux et 34% des migrants internationaux signalent des complications dues à l’approvisionnement. Également 15% des migrants internes et 22% des migrants internationaux estiment que la qualité du sol et de l’eau est impactée par la pression foncière. Bien que cet aspect soit moins mentionné que les autres, il n'en reste pas moins préoccupant. Les constructions urbaines entraînent parfois la dégradation des sols, et une pollution accrue des ressources en eau.

24Figure 4 : Répartition des impacts de la pression foncière sur la viabilité de l'AUP

Données d’enquête (MONEHAHUE, 2024)

Solutions et stratégies envisagées face aux effets des contraintes urbanistiques sur la production de l’AUP

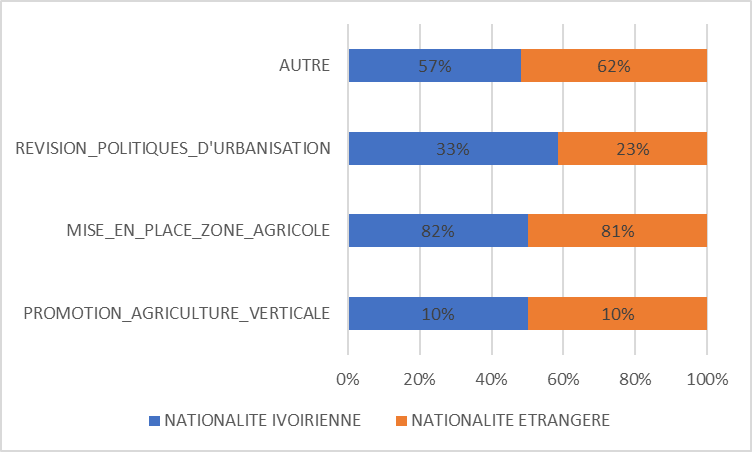

25Pour répondre aux défis urbanistiques, les travailleurs migrants envisagent ou du moins proposent des stratégies et solutions. Ces stratégies et solutions proposées incluent la promotion de l'agriculture verticale, la mise en place des zones agricoles, la révision des politiques d'urbanisation, ainsi que d'autres options telles les relocalisations et les dédommagements. La grande majorité des répondants, qu'ils soient internes (82%) ou étrangers (81%), voient la mise en place des zones agricoles comme une solution clé pour protéger l'AUP face à l'expansion urbaine. Cela s’explique par le fait que la création de zones réservées à l'agriculture garantirait la disponibilité des terres cultivables et protégerait ces espaces contre l'expropriation et la spéculation foncière. En moyenne, 28% des travailleurs migrants envisagent une réforme des politiques d’urbanisation en vue de l’inclusion des spécificités de l’AUP dans ces politiques urbaines, car l’expansion urbaine est plus ou moins proportionnelle à la demande en nourriture, et l’AUP permet de combler ces besoins.

26Figure 5 : Solutions et stratégies envisagées par les migrants face aux effets de l’urbanisation

Données d’enquête (MONEHAHUE, 2024)

27La promotion de l’agriculture verticale est de mise c’est pour cette raison que 10% de chaque catégorie de migrants l’envisage comme solution. L'agriculture verticale, qui consiste à cultiver des plantes en hauteur ou sur des structures verticales, est une solution relativement peu envisagée par les travailleurs migrants, bien qu'elle soit prometteuse dans des environnements urbains où l'espace au sol est limité. Ce type d’agriculture est une solution qui mérite davantage une vulgarisation et une incitation des décideurs politiques non seulement pour les agriculteurs urbains mais aussi, comme activité d’insertion d’une jeunesse en proie à un emploi sûr. Un nombre important de travailleurs migrants interne (57%) et internationaux (62%) proposent d’autres stratégies. Ces stratégies et solutions incluent des relocalisations ou des dédommagements pour la plupart lors des déguerpissements dues à des grands projets de réalisation.

Discussion

28Les espaces agricoles urbains et périurbains subissent de plein fouet les effets de l’urbanisation rapide de la mégalopole Abidjanaise. Ces effets dues à l’externalisation et aux grandes réalisations exacerbent l’activité des travailleurs migrants et maintiennent une contrainte sur la viabilité de l’agriculture urbaine et périurbaine. Cette situation d’après nos résultats préfigure un mécontentement généralisé dans les perceptions des travailleurs migrants face à l’urbanisation et aux grands projets qui empiètent sur les espaces agricoles urbains et périurbains, rendant plus difficile l'exercice de leurs activités agricoles. À ce niveau nos résultats rejoignent ceux de Thareau (2006) qui montre que l’étalement urbain s’accompagne d’une modification des usages du territoire : à proximité des villes, usages urbains et agricoles s’opposent ou se composent. Ce qui fait que les deux termes d'urbanisation et d'agriculture paraissent de prime abord antinomique, de sorte que, la croissance urbaine repousse d'évidence les étendues cultivées toujours plus loin, la ville étant dévoreuse d'espace et, de préférence, d'espace agricole (Fleury & Donadieu, 1997; Lavergne, 1995). Ainsi, les principales contraintes auxquelles les travailleurs migrants font face dans l’agriculture urbaine décrivent une pression foncière de plus en plus accrue, des règlementations restrictives, une pollution et un accès limité à l’eau (Gyasi et al. 2014; Kouakou et al. 2010).

29Toutes ces incidences requièrent une attention des politiques urbaines face aux besoins des agriculteurs urbains et périurbains. Mais selon nos résultats les travailleurs migrants estiment une non prise en compte de la part de ceux-ci. Et même quand celle-ci est prise en compte, c’est de manière limitée et insuffisante. C’est en cela que Pauleit et al. (2019, p. 109) disaient que l’agriculture urbaine, souvent considérée comme un filet de sécurité dans l’urgence des crises alimentaires, repasse au second plan quand la situation revient à la normale. Ce qui crée un sentiment d'abandon ou de marginalisation, les agriculteurs ayant l'impression que leurs besoins et les défis auxquels ils sont confrontés ne sont pas pris en compte dans la planification urbaine ou les politiques agricoles. Mais aussi, crée et continue de créer des défis liés à la disponibilité des terres pour l’AUP, tel que décrite dans les perceptions des agriculteurs, ce qui ne reste pas non plus sans impact sur la tenure foncière. Face à cette situation, qui rend vulnérable les agriculteurs urbains et périurbains, ceux-ci envisagent des solutions et stratégies. Ces stratégies et solutions proposées incluent la promotion de l'agriculture verticale, la mise en place des zones agricoles, la révision des politiques d'urbanisation, ainsi que d'autres options, telle qu’une attention particulière accordée à leurs activités dans les espaces urbains et périurbains. C’est en cela que (K. P. A. Kouakou 2017) montre qu’il est nécessaire de renforcer la formation, le soutien technique et l’intégration de l’agriculture urbaine dans les plans de développement des districts. D’autres stratégies et solutions incluent des relocalisations ou des dédommagements pour la plupart lors des déguerpissements dues à des grands projets de réalisation.

Conclusion

30En termes de conclusion, il faut signifier que les contraintes urbanistiques impactent sérieusement la viabilité de l’agriculture urbaine et périurbaine à Abidjan. Ce qui pose de réels défis pour les travailleurs migrants actifs dans ce secteur d’activités et restreint parfois les moyens de subsistance, car constituant un véritable vivier d’insertion de cette main-d’œuvre migrante. Affichant une posture méthodologique mixte, c’est-à-dire, combinant à la fois méthode quantitative et qualitative, cette recherche a permis de parcourir les perceptions de ces travailleurs migrants vis-à-vis des nouvelles constructions, ainsi que des principales contraintes, telles que la pression foncière, la fragmentation des terres agricoles (qui renseignent sur les défis liés à la disponibilité des terres) et la non prise en compte adéquate des besoins des agriculteurs urbains et périurbains dans les politiques d'urbanisme et de planification. Face à ces défis, cette recherche recommande des solutions telles que la promotion de l'agriculture verticale, la création de zones agricoles protégées et la prise en compte adéquate et l’inclusion de l’agriculture urbaine et périurbaine dans les politiques de planification et d'urbanisme, qui offrent ainsi des perspectives encourageantes pour atténuer les effets négatifs de l'expansion urbaine.

Bibliographie

AMAN Assoh Hortance et KOFFI-BIKPO Céline Yolande, « Impact de l’urbanisation du district d’Abidjan sur le maraîchage périurbain (Côte d’Ivoire) », DaloGéo, revue scientifique spécialisée en Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé, n°005, 2021, pp. 11‑25.

BLUMER Herbert, Symbolic Interactionism: Perspective and Method, University of California Press, 1969.

DRESCHER Axel W., ISENDAHL Christian, CRUZ María Caridad, KARG Hanna et MENAKANIT Alisara, « Urban and peri-urban agriculture in the Global South », Urban ecology in the global south, 2021, pp. 293‑324.

ETIENNE Kouakou Yao, KONÉ Brama, BONFOH Bassirou, KIENTGA Sonwouignandé Mathieu, ALEXIS N. Yao, SAVANE Issiaka et CISSÉ Guéladio, « L’étalement urbain au péril des activités agro-pastorales à Abidjan », VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, vol. 10, n°2, 2010, en ligne : https://journals.openedition.org/vertigo/10066 (consulté le 27 mars 2025).

FLEURY André et DONADIEU Pierre, « De l’agriculture péri-urbaine à l’agriculture urbaine », Le courrier de l’environnement de l’INRA, vol. 31, n°31, 1997, pp. 45‑61.

GYASI Edwin A., FOSU Mathias, KRANJAK-BERISAVLJEVIC Gordana, MENSAH Adelina M., OBENG Francis, YIRAN Gerald A. B. et FUSEINI Issahaka, Building Urban Resilience: Assessing Urban and Peri-urban Agriculture in Tamale, Ghana, Nairobi, United Nations Environment Programme (UNEP), 2014.

HARVEY David, Social Justice and the City, University of Georgia Press, 1973.

KOFFIÉ-BIKPO Céline Yolande et ADAYE Akoua Assunta, « Agriculture commerciale à Abidjan : le cas des cultures maraîchères », Pour, vol. 4, n°224, 2014, pp. 141‑149. doi:10.3917/pour.224.0141.

KOUADIO Oura Raphaël, « Extension urbaine et protection naturelle. La difficile expérience d’Abidjan », VertigO, vol. 12, n°2, 2012, en ligne : https://www.erudit.org/en/journals/vertigo/2012-v12-n2-vertigo01159/1022534ar/abstract/ (consulté le 27 mars 2025).

KOUAKOU Kouakou Paul-Alfred, « Analyse de la performance productive de l’agriculture urbaine dans le district d’Abidjan », European Scientific Journal, vol. 13, n°35, 2017, pp. 288‑301.

KOUAKOU Yao Etienne, KONÉ Brama, BONFOH Bassirou, KIENTGA Sonwouignandé Mathieu, N’GO Alexis Yao, SAVANE Issiaka et CISSÉ Guéladio, « L’étalement urbain au péril des activités agro-pastorales à Abidjan », VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, vol. 10, n°2, 2010, doi: https://doi.org/10.4000/vertigo.10066.

LAVERGNE Marc, « L’agriculture urbaine dans le bassin méditerranéen, une réalité ancienne à l’heure du renouveau », Urbanisation et agriculture en Méditerranée : conflits et complémentarités, 1995, pp. 581.

LEBARON Frédéric, La sociologie de A à Z, Paris, Dunod, 2009.

N’DA Paul, Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines. Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article, Paris, L’Harmattan, 2015, 5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005, 253 pages.

PAULEIT Stephan, ABO-EL-WAFA Hany et PRIBADI Didit Okta, « Agriculture périurbaine et urbanisation : les cas de Jakarta et d’Addis-Abeba », La Revue de l’Institut Veolia - Facts Reports, n°10, 2019.

RIBOT Jesse & Peluso Nancy Lee, “A Theory of Access,” Rural Sociology, vol. 68, no. 2, 2003, pp. 153–181.

THAREAU Bertille, « L’agriculture dans une dynamique urbaine : Négociations autour d’usages du territoire », Géographie, économie, société, vol. 8, n°3, 2006, pp. 351‑368. doi:10.3166/ges.8.351-368.

Notes

1 RGPH. 2021. https://plan.gouv.ci/assets/fichier/RGPH2021-RESULTATS-GLOBAUX-VF.pdf

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Attoumo Daniel MONEHAHUE

Doctorant en Sociologie

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo

danielattoumo08@gmail.com

Quelques mots à propos de : Kabran Aristide DJANE

Département de Sociologie

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo