- accueil >

- Dossier >

- 41 ‖ juin 2025 >

41 ‖ juin 2025

Les échanges économiques comme facteur d’intégration régionale dans le bassin du lac Tchad

Résumé

L’économie du bassin du lac Tchad est basée sur l’agriculture, l’élevage, le commerce, la pêche et l’artisanat. Cette zone entretenait d’étroites relations commerciales, basées sur l’exportation de bétail, l’importation des produits et divers articles en provenance des pays voisins plus particulièrement le Nigeria, le Tchad, la Libye et les régions voisines (Zinder et Bilma). Le poisson, les plumes d’autruche, l’ivoire constituaient une source de revenus dus au commerce transsaharien pendant la période précoloniale, sont devenus plus rares avec le retrait progressif et important du lac Tchad. Le brassage entre les Arabes, les Touaregs, les Tubu au Nord, les Kanuri, Buduma, Kuburi aux bords du lac- Tchad a favorisé l’intégration régionale. Ces contacts ont permis à la population de tisser des rapports importants entre ces différents peuples et développé le commerce transsaharien. Le développement des échanges dans notre zone d’étude illustre l’importance des relations économiques et culturelles qui existent entre ses voisins. L'évolution des échanges est étroitement liée au rapport existant entre la monnaie nigériane et le franc CFA. Ce rapport a connu de fortes fluctuations, représentatives des étapes de l'évolution économique du Nigéria.

Abstract

The economy of the Lake Chad Basin is based on agriculture, livestock, trade, fishing and handicrafts. This area maintained close trade relations, based on the export of livestock, the import of products and various items from neighbouring countries, particularly Nigeria, Chad, Libya and the neighbouring regions (Zinder and Bilma). Fish, ostrich feathers and ivory were a source of income due to the trans-Saharan trade during the pre-colonial period, but have become scarcer with the gradual and significant retreat of Lake Chad. The intermingling between the Arabs, the Tuaregs, the Tubu in the north, the Kanuri, Buduma, Kuburi on the shores of Lake Chad has favoured regional integration. These contacts have enabled the population to forge important relations between these different peuples.et developed trans-Saharan trade. The development of trade in our study area illustrates the importance of the economic and cultural relations that exist between its neighbours. The evolution of trade is closely linked to the relationship between the Nigerian currency and the CFA franc. This report has fluctuated widely, representative of the stages of Nigeria's economic development.

Table des matières

Texte intégral

pp. 8-26

01/06/2025

Introduction

1Le bassin tchadien est partagé par des pays comme : Niger, Cameroun, Tchad, Nigeria et la Centrafrique. « Le bassin tchadien est depuis des millénaires un centre de développement, de 2.381636 km2 au cœur de l’Afrique soudano-sahélienne en bordure sud du désert du Sahara » (Lemoale, 2015 : 20). Le bassin tchadien qui, à l’instar de l’Aïr, de la boucle du Niger et du monde Hausa, a constitué, des siècles durant, une zone d’expansion d’expériences historiques riches et varié. Comme on le sait, le bassin tchadien a été notamment: pour mieux connaître les aspects inhérents à tous les peuples du pays de l’OTAN. Le berceau de deux grands empires multiséculaires: le Kanem, puis le Bornu, un carrefour d’échanges entre les pays maghrébins au nord et ceux du golf du Benin au sud, ceux du Soudan occidental à l’ouest et ceux du Soudan nilotique à l’est. Notre article porte sur le rôle des échanges économiques dans l’intégration régionale dans le bassin du lac Tchad. La problématique est de démontrer que les échanges économiques ont favorisé l’intégration régionale dans le bassin du lac Tchad. C’est d’identifier les facteurs des échanges économiques dans le bassin tchadien. Il est nécessaire d’analyser le phénomène au regard de ses aspects très spécifiques dû à la position géographique de la zone; c’est de mettre en relief un phénomène d’intégration régionale localisé afin de fournir quelques repères aux organisations en charge des questions d’intégration économique dans la sous-région. Dans le cadre de ce travail nous avons fait recours à des recherches antérieures dans la zone d’étude dans le cadre de nos travaux des thèses et mémoires. Nous avons fait recours à la tradition orale, aux récits d’explorateurs européens du XIXème siècle et documents d’archives de l’époque coloniale et les documents de la bibliothèque.

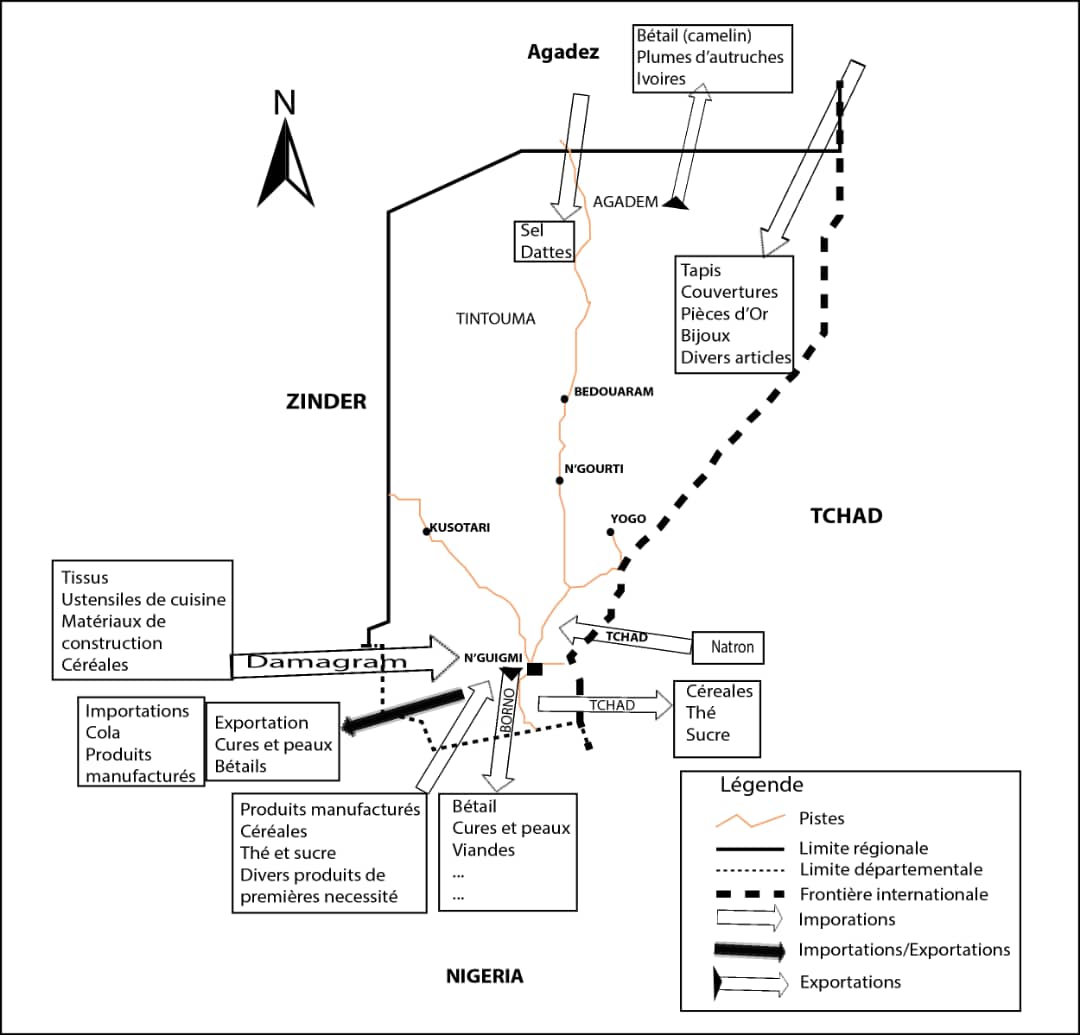

2Figure 1 : Flux des Echanges dans le bassin du lac Tchad pendant la période coloniale

A. ABBA TCHELLOU, 2022, p 176

3Ce travail comprend trois parties :

Le peuplement du bassin du lac Tchad à travers les échanges économiques;

Les échanges économiques dans le bassin du lac Tchad ;

La problématique de l’évolution des monnaies dans le bassin du lac Tchad.

Le peuplement du bassin du lac Tchad à travers les échanges économiques

4Le lac Tchad est le lieu de rencontre de migrants, transhumants, marchands et pèlerins venus des quatre coins du continent. Cette région, plus connue aujourd’hui pour les exactions de Boko Haram, fut à l’époque moderne un carrefour majeur dans les échanges économiques, humains et culturels du Sahel et du Sahara, jusqu’à la Méditerranée. C’est là que, à la croisée du Niger, du Nigeria, du Tchad et du Cameroun actuels, la dynastie des Sefuwa pose les bases d’un État islamique puissant : le sultanat du Borno. Parcourant et organisant leur territoire, entreprenant au péril de leur vie le pèlerinage à La Mecque, les sultans du Borno s’affirment aux XVIème et XVIIème siècles comme des interlocuteurs essentiels dans le monde musulman. Durant plusieurs siècles avant la colonisation européenne, le lac Tchad et ses abords ont été un carrefour de peuples et le berceau de plusieurs Etats. Cependant, du fait de sa position au cœur de l’Afrique, le lac a très longtemps compté, aux yeux des observateurs extérieurs, parmi les énigmes des terrae incongnitae du centre du continent. Il a fallu 1000 ans aux géographes arabes et explorateurs européens pour révéler au monde son existence et livrer une foule d’informations le concernant. Ce long cheminement conduit à s’interroger sur les apports des uns et des autres à sa connaissance et sur les images que leurs écrits ont donnés du lac et de son environnement. C’est aux géographes arabes (Al yakubi, Al bakri, Al Idrissi, Ibn Fatima, Ibn Saïd, Ibn Khaldum, Al Umari, Al Makrisi…), qui écrivent du IXème au XVème siècle, que nous devons les premières descriptions du lac et de son environnement humain et politique.

l’exploration coloniale dans le bassin du lac Tchad

5Pendant l’exploration coloniale, l’allemand Hornemann est le premier européen à avoir entendu prononcer ce nom lors de ses voyages en Egypte et au Fezzan (1797-1800). Toutefois, dans son entendement, de « zad » est un fleuve, ce qui montre bien qu’à la fin du XVIIIème siècle, on manquait encore de certitude quant à l’existence même du lac. C’est au XIXème siècle que l’énigme a été percée grâce aux voyages de plusieurs explorateurs européens. Les trois missions les plus importants ont été celles de l’anglais Denham (1822-1825) et des allemands Barth (1849-1855) et Nachtigal (1869-1874). Ces explorateurs ont fait avancer considérablement la connaissance sur le lac Tchad grâce aux cartes qu’ils ont dressées et aux renseignements recueillis. Le nom Tchad s’impose dès lors, sous des graphies différentes : « Tchad » (Denham), « Tsad » (Barth) et « Tsade » (Nachtigal).

6Les traditions orales recueillies attestent que le lac fut autrefois très grand ; les récits sont particulièrement marqués par les épisodes de réduction rapide de sa superficie. Une des manifestations de ces épisodes réside dans l’assèchement de son bras, le Bahr El Ghazal, qui fut jadis un fleuve permanent. La tradition Toubou rapporte à cet égard qu’un homme a pu se rendre en pirogue du lac au Borkou au début du XVIIIème siècle. Le lac et ses abords sont aussi décrits par les explorateurs comme « un pays de vertes prairies » et de vastes terres fertiles, une sorte de paradis riche d’une faune variée, de sel végétal, de gisements de natron et de curiosités comme la pirogue en papyrus, semblable à celle des anciens égyptiens, et le bœuf kouri, au cornage si particulier.

Peuplement du bassin du lac Tchad

7Le bassin est le reflet d’une unité socio-historique fondée sur une histoire partagée par les groupes de populations établies ici et dont certaines sont à cheval sur les frontières nationales. De nombreux circuits commerciaux sont sous le contrôle de ces groupes pour lesquels il s’agirait d’une chasse gardée (exemple des Hausa et des Kanuri). De nombreux groupes ethniques vivent dans le bassin du lac Tchad, bon nombre d’entre eux sont présents dans plusieurs pays; en tout, plus de 70 groupes ethniques y sont basés, chacun exploitant l’environnement immédiat avec une activité de prédilection. La plupart des riverains parlent plusieurs langues locales. « Les langues les plus parlées dans la région sont le reflet des rôles politiques joués au cours de la période précoloniale: le Kanuri (au Niger et au Nigeria), le Peul (au Niger, au Nigeria, au Cameroun) et l’arabe (au Tchad). Les colonisateurs français et anglais ont aussi imposé leurs langues et leurs systèmes juridiques et administratifs sur les acquis traditionnels; le droit, la réglementation et les structures coutumières continuent cependant, dans une large mesure, à déterminer les systèmes d’exploitation des terres. Les anciens empires islamisés (Kanem-Bornu, l’empire de Sokoto, le Ouaddai et le Baguirmi) sont largement responsables de la distribution actuelle des populations dans le bassin, notamment les petits groupes qui s’étaient réfugiés dans les régions des monts Mandara et du Mayo Kebbi. La plupart des pays riverains de ce bassin ont connu une instabilité politique complexe dans leur histoire. Depuis 1960, au moment de leur indépendance à l’égard des puissances coloniales française et anglaise, a été traversé par des conflits au plan national et international. « Le Nigeria a connu, au sommet de l’Etat, 11 régimes, des coups de force et la guerre civile, le Tchad a presque toujours été en situation de crise et de guerre permanente, seul le Cameroun est gouverné de manière stable » (Neiland et Béné, 2003: 286). La recrudescence des conflits armés et l’activité des rebelles sur les îles du lac ont persisté depuis les années 1970, et on les associe grandement à la série de guerres civiles qui se succèdent au Tchad ainsi que la migration des pêcheurs nigérians vers le Sud-Est suite à la décrue du lac. Le bassin du lac Tchad a effectivement constitué un Carrefour, non seulement géographique mais historique du continent africain. Il a été un carrefour, témoin de l’émergence des entités politiques précoloniales à l’instar du Kanem. De cette affirmation il convient de retenir que le lac Tchad occupe une place très importante dans l’intégration régionale à travers l’usage des monnaies multiples dans les échanges et la construction et l’essor des puissances politiques régionales à l’époque précoloniale. Ces routes et les localités qui les jalonnent préfigurent de la structuration actuelle de l’espace.

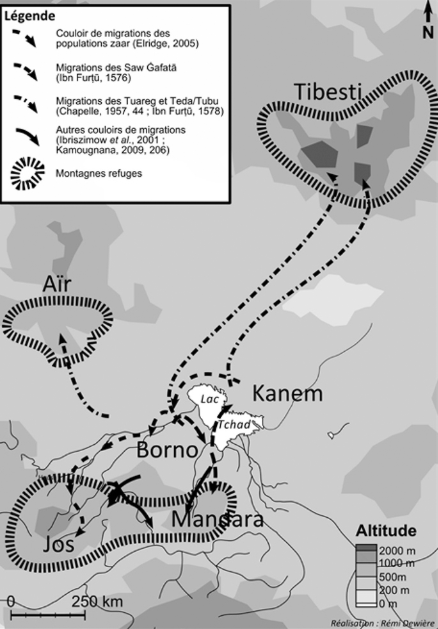

8Figure 2: Migrations de populations des plaines vers les « montagnes refuges » (XIIIème-XVIIIème siècle)

Rémi Dwière, Du lac Tchad à la Mecque : Le sultanat du Borno et son monde (xvie - xviie siècle), paris, Éditions de la Sorbonne, 2017, p. 97-130

Les échanges économiques dans le bassin du lac Tchad

9Dans un pays qui paraît pauvre, les voies commerciales ont toujours eu une importance primordiale. Autrefois zone de transit entre les pays méditerranéens et le sud. Des pistes ont été retrouvées dans la région du bassin du lac Tchad, à l’ écart de la grande voie commerciale ; c’étaient les routes des trafiquants d’esclaves, jalonnées par des pierres dressées en formes des signaux. Nous devons reconnaître que le commerce saharien a périclité avec l’élimination de l’esclavage ; la base du commerce caravanier était le trafic d’esclaves mais à destination des pays arabes, Maghreb et Egypte. Contrecarrée dès l’arrivée des français (décret du 12 décembre 1905 sur la répression de la traite et la liberté des personnes), ce trafic cessa assez rapidement. Quand à l’axe nord-sud de l’est, il fut florissant autrefois du temps du Bornou, et le Kawar a dû connaître une activité que son éloignement nous fait mal imaginer. Bilma était pour Koukaoua et pour le commerce bornouan, la grande étape vers Ghadamès et Tripoli. L’effondrement du Bornou, avant même l’intervention des nouvelles relations extérieures, devait ruiner cette voie d’échange sur laquelle il ne subsiste plus que des rares transhumants.

10« Au trafic orienté du Soudan vers l’Afrique méditerranéennes a succédé un sens nord-sud, mais l’implantation européenne a modifié les lignes de caravanes, en réduisant l’amplitude, et conservant seulement certaines formes traditionnelles telles que l’Azalay de Bilma.(l’Azalay mot arabe= grande caravane) ». (Séré De Rivière : 1965, 59).

Le commerce entre le Kanem et les pays du Maghreb

11Les échanges entre le Kanem (ou Zaghawa) et les pays de la Méditerranée ont été soulignés par beaucoup des géographes et historiens arabes. Ils portent sur plusieurs produits et en particuliers les esclaves. Ces derniers constituent le principal produit du commerce entre le Kanem et la Méditerranée. HAMIT Abba (1988 :51).

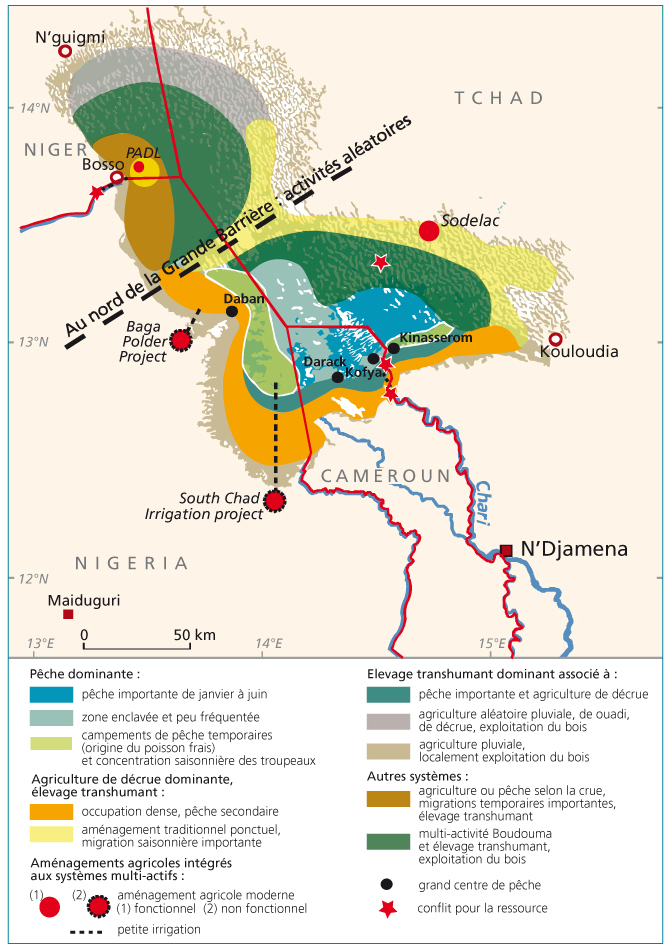

12Figure 3: les activités économiques dans le bassin du lac Tchad

https://archive.pfbc-cbfp.org › actualites › items › cartes-Lactchad.html

Le commerce à Ouadaï

13Le commerce était pour la plus grande partie entre les mains des étrangers, mais pendant le passage de Nachtigal dans le bassin du lac Tchad déjà le commerce de Ouadaï était plus important que celui des Etats voisins. L’importation s’y faisait par trois routes : celles de Djado, celle de Darfour et celle du Bornou. Les caravanes passant par Djado comme celles passant par le Darfour venaient d’Egypte. Du Caire, on importait surtout des cotonnades qui ont un peu plus de quatorze mètres de long et d’ un mètre cinquante de large. On importait aussi du Caire de grosses perles rouges en argile, de grosses perles d’ambres, un peu de soie, de velours, de toile et de shirting (tissu de coton fabriqué en armure toile). Les objets importés par le Darfour étaient à peu près les mêmes. Quant aux marchands de Tripoli, ils avaient surtout apporté des objets de luxe qu’ils plaçaient difficilement. Du Bornu, on importait quelques objets manufacturés des pays haussas, des tobes de Kano teints bleu par l’indigo, des peaux des chèvres tannées et teints à Kano et des chaussures de la même ville.

14A défaut de menue monnaie (thaler), les feuilles de papier ou les verroteries servaient pour les petits achats. Cette question monétaire permettait d’apprécier la civilisation relative de Ouadaï et du Bornu. « Au Bornu le thaler était monnaie légale et la monnaie divisionnaire, le cauri, était de si petite valeur qu’il était facile d’acheter les objets les moins chers en très petites quantités. Ces systèmes monétaires différents n’étaient pas sans influencer notablement le cours de marchandises » (Nachtigal, 1991, P 91). Le commerce d’esclave, étant le poumon économique du Kanem, son interruption impliquait des difficultés économiques pour le pays. Le Kanem a connu ce problème au moment où la situation politico-économique s’est dégradée au nord. Son sultan Arku B.Bulu ( 1023-1067), converti à l’islam comme l’on a été ses prédécesseurs, a eu du mal à recruter des esclaves en masse à cause de la conversion d’un nombre important des païens d’une part et d’autre part la baisse de la demande d’esclaves au nord, lié au climat politique n’a pas encouragé ses entreprises. HAMIT Abba (1988 : 57).

La diplomatie du Bornu avec le nord pour sécuriser le commerce

15« L’un des premiers actes du gouverneur d’Edriss Alaoma, fut l’envoi d’une ambassade à Tripoli, ambassade ayant pour but d’assurer la liberté des relations commerciales du Bornu avec cette ville, question importante pour ce royaume ce fut aussi vers cette époque qu’arriva au nord une grande caravane de chevaux arabes » HENRI Barth (1860, Tome II, p 103). Le Kanem-Bornou, compte tenu de sa situation géographique et de la politique expansionniste de ses dirigeants, contrôle tout le trafic du commerce transsaharien avec les pays de la Méditerranée. En effet, les habitants du Kanem, appelés zaghawa à cette époque, étaient en contact dès la première moitié du VIIème siècle avec les Hawwara ibadites installés à Tripoli et au Fezzan. Ceux-ci collaboraient ensemble dans le cadre du commerce reliant le nord et le sud. S’agissant des relations Maghreb-Afrique noire et du rôle des Hawwara. C’est ce groupe qui prend le contrôle dès 750 de la première piste de commerce transsaharienne de la période musulmane, celle qui de Tripoli à Zawila (toutes deux Ibadites à cette époque) et de là au Kawar et Kanem . « La courte distance qui sépare le pays des Zaghawa de ceux de la Méditerranée a facilité sans nul doute les relations économiques et diplomatiques entre ces pays ». HAMIT Abba (1988 :79). Afin d’éviter une longue liste des produits destinés au Bornou, à titre indicatif nous présentons celles dresser par Fraser : ( Fraser, rapport cité, 1767, in J.C. Zeltner, op.cit, p 240) « tissus napolitains, grossiers, voiles de lins du Levant, cotonnade de Smyrne, rayés et unies, étoffes grossières unies, fils et aiguilles à coudre, perles de verres et colifichets, corail, papier, pointe, tabac, drogue, laiton, en barres et en plaques, étain en barres, bonnets de Tunis et de Fez, tapis du Levant, damas de Venise avec branches d’or, chaussures du Levant, huile et sel ».

16Aussi dans le même sens, d’André ( mémoire joint à la lettre du 10 août 1782, AE B’ 1108 T 20, in Zeltner, op.cit, p 249) souligne que ce sont des objets de peu de valeur que les commerçants de ce pays ont besoin : « …Ce ne sont point des bijoux précieux qu’il faille y transporter : les nègres n’en connaissent ni les prix, ni l’usage…Les conteries, les caisses de fusils, les toileries, les quincailleries de toute sorte, les armes de tout genre, quelques ustensiles de rame sont des trésors si précieux à leurs yeux qu’ils étouffent en eux les sentiments innés de la nature ». Les relations commerciales entre Bornou et Tripoli se réalisent par le canal du Fezzan, carrefour des routes et centre principal d’échange des produits du nord et du sud. André Bourgeot a souligné qu’au XIXème siècle, le trafic transsaharien Tripoli-lac Tchad via Mourzouk-Kawar nécessite six mois avec quatre mois de marche pour un aller-retour.

17Les caravanes quittent Tripoli a la destination des pays du lac Tchad transportaient essentiellement des produits destinés au commerce. Ce commerce de troc, objet contre objet, très fréquent, permet aux négociants de réaliser des gros bénéfices. En effet : Marc Fournel, « un négociant intelligent peut faire des doubles bénéfices, c’est pourquoi le commerce avec le Soudan a toujours été si productif que les gains qu’on y réalise font surmonter aux caravaniers des dangers et des fatigues auxquels on a de la peine à comprendre qu’un homme puisse résister ». Des produits divers aussi bien manufacturés que naturels, provenant d’Europe sont accumulés à Tripoli afin d’être acheminés vers les pays du sud du Sahara. Il s’agit des tissus, de la quincaillerie, de la venoterie, d’armes de guerre, du fer brut ou travaillé. Ceux-ci sont échangés contre de la poudre d’or, des plumes d’autruche, de la civette, des dents d’éléphants et d’hippopotame, de la cire, de la gomme arabique, du séné, du tamarin, des peaux, des cornes de bœuf ou de gazelle et des objets usuels servant à la décoration. Dans son ouvrage intitulé : La Tripolitaine : les routes du Soudan (écrit en 1887), Marc Fournel signale que le commerce des plumes d’autruches ne se faisait plus à cause de l’avilissement du prix et de l’insécurité créée par les touaregs entravant la libre circulation des caravanes (Abba Hamit : 1988,435).

18Le natron est un produit très répandu dans le Soudan. Il ya deux sortes de natron : le blanc et le rouge. Il est produit dans le bassin du lac Tchad. Il est souvent utilisé dans la nourriture et l’eau de consommation des animaux. Il est conseillé de donner ce produit aux animaux chaque jour ou chaque mois. Car comme le dit El Fellati « cette solution excite l’appétit et les débarrasse des humeurs ; c’est une condition pour qu’ils prospèrent ; si on la néglige, les animaux ne mangent plus et dépérissent ».

19Le natron blanc sert aussi à fabriquer du savon à Kano et ailleurs. Il sert de mordant pour la teinture des étoffes. Les natrons amènes au Fezzan sont acheminés à Tripoli où ils sont utilisés pour le tannage ou la préparation du tabac à chiquer et il se vend sous forme de poudre et de fragments. (Philippe Diolé, Dans le Fezzan inconnu, Albin Michel, 1956, p 64). Le natron rouge produit dans le bassin tchadien est extrêmement recherché presque partout. Car les hommes, s’en servent régulièrement comme remède pour lutter contre la diarrhée, la constipation, les aigreurs, etc. Il sert à travailler les peaux des animaux pour les transformer en cuir. Il permet également d’atténuer l’acidité de l’oseille (condiment aigre servant à faire la sauce) et de cuire certains céréales dures par exemple le niébé. Ce natron se vend en morceaux cristallisés. ( Abba Hamit :1988, 436)

20André Salifou, Histoire du Niger…p 40 note plusieurs couleurs du natron tout en montrant son utilité. « …L’industrie du sel est inséparable de celle du natron, soude carbonée assez répandue au Soudan Central où il se présente sous forme d’efflorescences. Produit naturel qu’il suffit tout simplement de recueillir au fond de certaines cuvettes quand celles-ci s’assèchent après la saison des pluies le natron se présente sous plusieurs couleurs : blanchâtre, rose, cendre et mauve. Il rentre dans la préparation des sauces et de certaines médecines et donne aussi lieu à un intéressant commerce local international

La problématique de l’évolution des monnaies dans le bassin du lac Tchad

21Les formes monétaires africaines précoloniales étaient souvent tellement bien implantées socialement que les colonisateurs se sont parfois réduits à les utiliser ou même à les contrefaire. Le colonisateur qui investit l’Afrique entre les XIVème et XVIIIème siècles connaît l’universalité du fait monétaire qu’il vit sur le continent. « La fable du troc ne sera inventée qu’après le processus de dé-monétarisation des économies africaines de leurs formes monétaires anciennes, afin d’introduire en les légitimant des supports occidentalo-monétaires facilitant grand œuvre colonial » (Mauny Raymond (1956 : 253). La diversité ethnique a favorisé les échanges économiques à N’guigmi. Ainsi, en 1913, le commandant de cercle de N’Guigmi constatait que « non seulement la multiplicité des races est considérable, mais encore elles sont souvent enchevêtrées, mêlées de la façon la plus intime, pour en citer un exemple, le seul petit village de Barroua comprend à la fois des Kanembous, des Moheurs et des Bédès ». « Toutes les monographies réalisées durant la première décennie d’occupation font état de cette extrême diversité, et des identités multiples qui se combinent et mêlent appartenance linguistique, politique, religieuse, professionnelle et locale, rendant parfois impossible l’identification univoque d’un individu ou d’un groupe ». Camille Lefebvre (2008 : 355).

22Au titre des accords de coopération consacré à l’économie monétaire, un compte dénommé « Niger, Cote d’Ivoire, Benin » de droits de tirage est logé au trésor français et crédité notamment de la contrevaleur des règlements en devises correspondant aux exportations, ainsi que des dons et prêts en devises que la république du Niger, ou de la côte d’Ivoire, ou du Benin obtiendrait de pays extérieurs à la Zone franc ou d’organismes internationaux. Les relations entre le trésor français et le trésor Nigérien, le trésor »Ivoirien, le trésor Dahoméen (Béninois) restent régi par un accord spécial ». C’est « l’accord de coopération économique et Monétaire qui sera signé en 1962 pour »l’UEMOA, et 1973 pour la CEMAC précédé par l’accord de signature de Hamani Diori, Felix Houphouet Boigny Hubert Maga et Michel Debré à Paris le 24 avril 1961.

Comment la cauris est devenue une monnaie dans le bassin du lac Tchad?

23Les cauris répondaient à un besoin immédiat, mais ils ne deviennent une monnaie unique et universelle en Afrique noire que pour deux raisons fondamentales :

La première raison, le cauris n’est point une monnaie parfaite, aussi, pour les échanges importants, utilise- t-on le cheval et l’esclave qui représentent une valeur bien plus grande ;

La seconde raison, c’est l’hétérogénéité qui caractérise ces organisations sociales et économiques. Ce qui explique la grande diversité des formes de monnaie. Souvent dans une même organisation coexistent plusieurs monnaies. En outre la monnaie a des fonctions multiples, notamment le cauris. Il sert de monnaie d’échanges mais revêt aussi une signification dans la sphère des rites et pratiques magiques ou religieuses. Le cauris apporte donc un enrichissement du concept de monnaie non totalement étudie par les économistes.

24L’on sait que le concept de monnaie réduit encore à ses trois fonctions : unité de compte ; moyen de règlement et réserve de valeur apparaît bien restrictif, la monnaie est aussi un moyen de pouvoir. Une stricte analyse économique de son rôle ne le montre pas. L’étude de la monnaie en tant que signe n’a pratiquement pas été abordée. Signe de valeur donc représentant les structures de l’organisation sociale, mais aussi et surtout signe de la manière dont la structure sociale entend se représenter et en définitive s’organiser.

L’étude de la richesse des formes de monnaies en Afrique et donc de la richesse des signes, dans une optique non exclusive reste à faire.

L’ère précoloniale et l’intégration monétaire régionale

25Les peuples de l’Afrique subsaharienne, et notamment ceux qui commerçaient avec le Nord, étaient habitués aux pièces de monnaie et au système bancaire bien avant l’époque coloniale. Les Africains de cette région utilisaient des pièces d’or, d’argent et de bronze venues du Nord, mais aussi des « monnaies primitives » (sel, fer, cuivre, élevage et esclaves) dont la plus connue est sans doute le cauri d’Afrique de l’Ouest : les cauris, petits coquillages, étaient transportables, durables, difficiles à imiter et rares en Afrique de l’Ouest. Ils ont donc été facilement acceptés dans la région comme moyen de paiement, unité de valeur et de compte à partir du VIIIe siècle. Leur utilisation a même persisté dans certaines régions pour les générations suivantes. Bien que les cauris aient été parfaitement adaptés comme monnaie, il y eut une inflation de 1600 à 1900; tout d’abord, parce que les Européens en importaient de grandes quantités en provenance de l’océan Indien ; ensuite, parce que les gouvernements européens reconnaissaient principalement leurs propres monnaies. Il est important de préciser que l’utilisation de la monnaie est importante dans les échanges. « Dans une économie qui ignorait toute monnaie d’échange véritablement reconnue, se posait le problème de la marchandise qui serait acceptée par les Africains en contrepartie des produits locaux » Ki-zerbo Joseph (p 2000 :497). À l’instar des autres puissances coloniales, les Britanniques introduisirent dans leurs colonies l’usage des monnaies modernes, qu’ils substituèrent au système traditionnel de troc, de paiement en nature et d’autres unités monétaires que la poudre d’or et les cauris ; ce faisant, ils voulaient essentiellement encourager la production et l’exportation de denrées commerciales ainsi que l’importation de produits manufacturés européens. Les puissances coloniales ont fait face à une résistance de la population locale pour imposer leur monnaie.

Conclusion

26La force attractive du lac Tchad peut se lire dans d’autres dynamiques, comme celle des migrations et des brassages culturelles, ou encore dans l’étude des routes commerciales. Le lac Tchad est ainsi un carrefour de civilisations, par sa position géographique et ses variations cycliques et saisonnières. L’adaptation des populations riveraines aux fluctuations du lac est également remarquée par les voyageurs européens au XIXème siècle. La ville de Nguigmi, située sur les rives nord-ouest du lac, change d’emplacement entre 1851 et 1855, à cause de crues inhabituelles. En 1863, la ville est entourée par les eaux. (Camille Lefebvre, 2008 : 68). Le brassage culturel et les conditions climatiques et géographiques ont favorisé le développement des échanges économiques dans le bassin du lac Tchad. Le développement des échanges a conduit à la revalorisation des cités traditionnelles situées de part et d’autre de la frontière. Comment les échanges et la culture peuvent contribuer au développement et à l’intégration régionale de la population du bassin du lac Tchad ?

Bibliographie

ABBA TCHELLOU Aboukar, Monnaies et cultures dans une zone de confluence frontalière : La partie occidentale du Bassin du Lac Tchad de 1850-2000, thèse unique de doctorat, Université Abdou Moumouni de Niamey, 2022, 367p ;

ALARY Pierre, Dynamique monétaire et développement des échanges marchands, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2006, 652 p.

ALARY Pierre, Jevons et la genèse de la monnaie, une contribution déterminante mais un problème de méthode. 25ème Symposium : « Economie monétaire et financière » (CNRS), Luxembourg, 2008, 31p ;

Al-BAKRI Abdel Aziz, Routiers de l’Afrique blanche et noire du Nord-Ouest, « Kitab al masalik wa-I-mamalik », Cordoue 1068, 2015, 156p ;

ANDRE Orlean, « La Monnaie, Opérateur de Totalisation. », Journal des Anthropologues, vol n° 90-91, 2002, pp 331-352.

BARTH Henri, Fous du désert, les premiers explorateurs du Sahara 1849-1887, Editions Phébus, 1991,253 p ;

BAUDRAN Emmanuel, Derrière la Savane la Forêt. Étude du système agraire du nord du district de Phongsaly (Laos). Paris, 2000, 191p;

BIGNON Vincent., COMPAIN Claire, « Les développements récents des modèles de prospection monétaire », Revue d’économie politique, vol 111, n°3: 2001, pp 347-376.

BINGER Louis-Gustave, Du Niger au golfe de Guinée, Sorlot, vol 2, Paris, 1938, 439 p ;

BOHANNAN Paul, « The impact of money on an African subsistence economy », The Journal of Economic History, vol 19, 1959, pp 491-503 ;

CAMILLE Lefebvre, Territoire et frontières : du Soudan central à la République du Niger 1800-1964, Thèse de Doctorat en Histoire, Paris 1-Panthéon Sorbonne, UFR 09, 2008, 501 p ;

DALLONI Marius, Mission Scientifique du Fezzan (1944-1945), Institut de Recherches Sahariennes de l’Université d’Alger, 1948,156 p.

DANIEL Amara, Histoire économique de l’Afrique noire, Tome 3, l’Harmattan, 1988, 281 P ;

EDMOND Séré de Rivière, Une histoire du Niger, Paris, Berger Levrault, 1965, 311p;

FOURAGE Gérard, La frontière méridionale du Niger : La ligne Say-Barroua à la frontière actuelle (1890-1911), thèse, 3éme cycle en Histoire Université de Toulouse, 1979, 560 p

GERARD Barthélemy, Artisanat et développement, Paris, La Fayette, 1986, 260p ;

HAMIT Abba, La piste du commerce transsaharien Tripoli -Lac Tchad, thèse de doctorat 3ème cycle, Université de Paris III-Vincennes, 1988, 722 p ;

JOSEPH Kizerbo, Histoire Générale de l’Afrique, UNESCO, 2000, 497p ;

LEMOALLE Jacques, Le bassin du lac Tchad, Passages, 2015, 228 p;

MICHEL Aglietta et ANDRE Orléan, La Monnaie Souveraine. Paris, Odile Jacob, 1998, 324p.

Nachtigal, le voyage de Nachtigal au Ouadaï, Paris, Publication du comité de l’Afrique française, sid, 1999, 109 p ;

NEILAND Arthur, 2003 Sustainable development of African continental fisheries: a regional study of policy options and policy formation mechanisms for the Lake Chad Basin. University of Portsmouth and European Commission, EU-Inco Project. Final Report, 2003, 286 p ;

OTITE Onigu, Pluralisme ethnique et ethnicité au Nigeria, Shanesson, Ibadan, 1990, p 46 ;

PHILIPPE Diolé, Dans le Fezzan inconnu, Albin Michel, 1956, p 64 ;

RAYNAUT Claude, circulation monétaire et évolution des structures socio-économique chez les haoussas du Niger, Université de Bordeaux II, Centre d’Etude et de Recherche Ethnologique, 1975, 13 p ;

Rémi Dwière, Du lac Tchad à la Mecque : Le sultanat du Borno et son monde (xvie - xviie siècle), paris, Éditions de la Sorbonne, 2017, 469 p;

SARCH Marie Thèrese, « Fishing and Farming at Lake Chad: Institutions for access to natural resources. (Pêche et agriculture dans le lac Tchad : Institutions pour l’accès aux ressources naturelles) », Journal of environmental management, vol n°62, 2001, pp 185-199 ;

Vincent Hiribarren, Un manguier au Nigeria, Plon, 2019, 300 p ;

ZELTNER Jean Claude, « Histoire des Arabes sur les rives du lac Tchad », Annales de l'Université d'Abidjan, série F. 2-2 : 1970, pp 109-237 ;

ZELTNER Jean Claude, pages d’histoire du Kanem, Paris, l’Harmattan, 1982, 278p ;

ZELTNER Jean Claude, Tripoli carrefour de l’Europe et des pays du Tchad (1500-1795), Paris, L’Harmattan, 1992, 301 p ;

Source internet

https://archive.pfbc-cbfp.org › actualités › items › cartes-Lactchad.html consulté le 02 avril 2025.