- accueil >

- Dossier >

- 41 ‖ juin 2025 >

41 ‖ juin 2025

La précarité des conditions de vie des talibés dans les écoles coraniques des grandes villes nigériennes

Résumé

Les écoles coraniques continuent d’occuper une place importante dans l’éducation des enfants au sein de la société nigérienne. Elles constituent un mécanisme de transmission du savoir religieux et des valeurs sociales. Toute fois l’implantation de ces écoles est confrontée aux réalités socioéconomiques urbaines. Le présent travail a pour objectif d’analyser la précarité des conditions de vie des talibés dans les écoles coraniques des grandes villes nigériennes. Pour ce faire, une méthodologie mixte a été adoptée, combinant recherche documentaire et collecte de données empiriques. Cette dernière s’est appuyée sur un questionnaire et un guide d’entretien auprès de 2 638 talibés et 693 maîtres coraniques dans les villes de Niamey, Dosso, Maradi, Tahoua, Zinder, Agadez, Arlit, Tillabéri et Diffa.

Il ressort des résultats que les grands centres urbains du Niger connaissent une prolifération sans précédente des écoles coraniques en raison des dynamiques sociales, économiques et sécuritaires. Toutefois, l’installation de ces écoles se fait dans des conditions précaires, notamment le squat des parcelles, la promiscuité des talibés, des matériaux de construction non définitifs utilisés, le manque de service de base etc.

Abstract

Quranic schools continue to play an important role in the education of children within Nigerien society. They serve as a mechanism for transmitting religious knowledge and social values. However, the establishment of these schools faces challenges related to urban socioeconomic realities. The present study aims to analyze the precarious living conditions of talibés in Quranic schools in the major cities of Niger. To do so, a mixed methodology was adopted, combining documentary research and empirical data collection. The latter relied on a questionnaire and an interview guide administered to 2,638 talibés and 693 Quranic teachers in the cities of Niamey, Dosso, Maradi, Tahoua, Zinder, Agadez, Arlit, Tillabéri, and Diffa.

The results show that Niger’s major urban centers are experiencing an unprecedented proliferation of Quranic schools due to social, economic, and security dynamics. However, the establishment of these schools occurs under precarious conditions, including squatting on plots of land, overcrowding among talibés, use of non-permanent construction materials, lack of basic services, and more.

Table des matières

Texte intégral

pp. 45-60

01/06/2025

Introduction

1Les écoles coraniques occupent une place essentielle dans le tissu religieux et culturel des pays d'Afrique de l'Ouest à majorité musulmane. Elles jouent un rôle capital dans la construction identitaire et la transmission des enseignements religieux aux enfants et aux jeunes (L. Brenner 2001).

Ces dernières années, les villes africaines à l’instar de Dakar, Bamako, Niamey et Kano connaissent une augmentation significative du nombre d’écoles coraniques. De plus, la situation sécuritaire précaire au Sahel, marquée par des conflits armés et des attaques de groupes armés non étatiques, a accentué ce phénomène, entraînant un déplacement massif de populations, ce qui a contribué à l’augmentation du nombre de talibés dans ces zones urbaines.

2Au Niger, les écoles coraniques traditionnelles, également appelées dudal, sanghaya ou encore makaranta, occupent une place prépondérante dans le système éducatif informel du pays, particulièrement dans les grands centres urbains où elles accueillent un grand nombre d'enfants et de jeunes, appelés talibés. Ces écoles, souvent gérées par des maitres coraniques, jouent un rôle essentiel dans la transmission des savoirs religieux et de la culture islamique.

3Ces écoles, historiquement enracinées dans les zones rurales, ont vu leur présence se renforcer dans les villes comme Niamey, Zinder, Maradi, Tahoua, Agadez, Diffa, Tillabéri et Arlit en réponse à des dynamiques sociales, économiques et sécuritaires complexes. L’essor de ces établissements résulte de facteurs multiples tels que la pauvreté, la quête de savoir religieux et l’absence d’alternatives éducatives pour certaines familles. Cependant, leur développement rapide soulève des préoccupations croissantes concernant les conditions de vie des talibés, souvent marquées par une grande précarité.

4En raison de la migration interne, transfrontalière et des déplacements forcés, notamment dans les régions affectées par les crises sécuritaires comme Diffa et Tillabéri, les écoles coraniques se sont transformées en une solution de survie pour de nombreux enfants et maitres coraniques, fuyant les zones de conflit. Mais ces dynamiques migratoires, bien que motivées par des besoins sécuritaires, économiques et éducatifs, ont accentué les difficultés des conditions de vie des talibés. Ces enfants vivent dans des logements précaires, souvent construits à partir de matériaux temporaires, dans des espaces insalubres, parfois avec une difficulté d’accès à des services de base tels que l'eau potable ou des installations sanitaires adéquates. Par ailleurs, la promiscuité importante dans ces écoles qui servent en même temps de logement pour les talibés génère un environnement propice à la propagation de maladies, et engendre des tensions internes, avec des conséquences sur la santé et la sécurité des enfants.

5Pour étudier la précarité des conditions de vie dans les écoles coraniques des grandes villes nigériennes, ce travail se déroule en trois étapes : d’abord la présentation des méthodes et du matériel utilisés, ensuite l’analyse des résultats avec un focus sur la prolifération des écoles coraniques en milieu urbain et les conditions de vie précaires qui y sont associées, puis enfin une phase de discussion.

Méthodes et matériels

6Cette étude s’appuie à la fois sur des données secondaires via la recherche documentaire, et sur des données de terrain dont la collecte s’est déroulée en trois phases à savoir :

Cartographie et identification des lieux d’hébergement des talibés : Cette première phase du travail a consisté à recenser et analyser les caractéristiques des écoles coraniques traditionnelles, qui constituent les principaux lieux de vie des talibés. Pour ce faire, une méthodologie combinant observation directe et entretiens avec les maîtres coraniques a été mise en œuvre. Cela a permis d’obtenir une vision précise des conditions d’hébergement, de l’organisation des espaces et des dynamiques internes propres à ces structures.

Des enquêtes quantitatives ont été réalisées auprès de 2404 talibés âgés de moins de 18 ans vivant dans les écoles coraniques des villes de Niamey, Dosso, Maradi, Tahoua, Zinder, Agadez, Arlit, Tillabéri et Diffa. En l'absence de données précises sur l’ensemble de cette population, le principe de saturation décrit par Dépelteau (2010) a été appliqué. Il a consisté à mettre fin à la collecte lorsque les nouvelles réponses n'apportaient plus d’éléments significatifs.

Enquête qualitative : 234 talibés de moins de dix-huit ans ont fait l’objet d’entretiens semi-structurés et ouverts, offrant aux enfants la possibilité de partager librement leur vécu, sans influence extérieure. L’observation directe a également joué un rôle clé dans cette démarche, permettant d’étudier les interactions des talibés dans leur environnement quotidien. Les données ainsi recueillies ont été consignées dans un carnet de terrain, servant d’outil pour cette analyse. Les entretiens semi structurés ont également concernés vingt-neuf (29) maitres coraniques.

7Différents outils et supports ont été utilisés pour la collecte et l’analyse des données sur le terrain. L’application Kobo Collect a servi à l’administration du questionnaire, tandis que les logiciels SPSS et Excel ont permis le traitement et l’analyse des données recueillies. Par ailleurs, l’outil QGIS a été employé pour la conception des cartes géographiques.

Résultats

Prolifération des écoles coraniques en milieu urbain

8Les données du terrain mettent en lumière la prolifération des écoles coraniques et des talibés dans les grands centres urbains du Niger. De fait, Niamey, Tillabéri, Dosso, Maradi, Zinder, Agadez, Arlit et Diffa comptent au moins 31 840 talibés, répartis dans 664 écoles coraniques traditionnelles. Le nombre total de ces écoles s’élève à 748, certaines n’ayant pas pu être enquêtées en raison du refus ou de l’absence des maîtres coraniques (quatre-vingt-neuf écoles concernées) seules les coordonnées géographiques ont été pris.

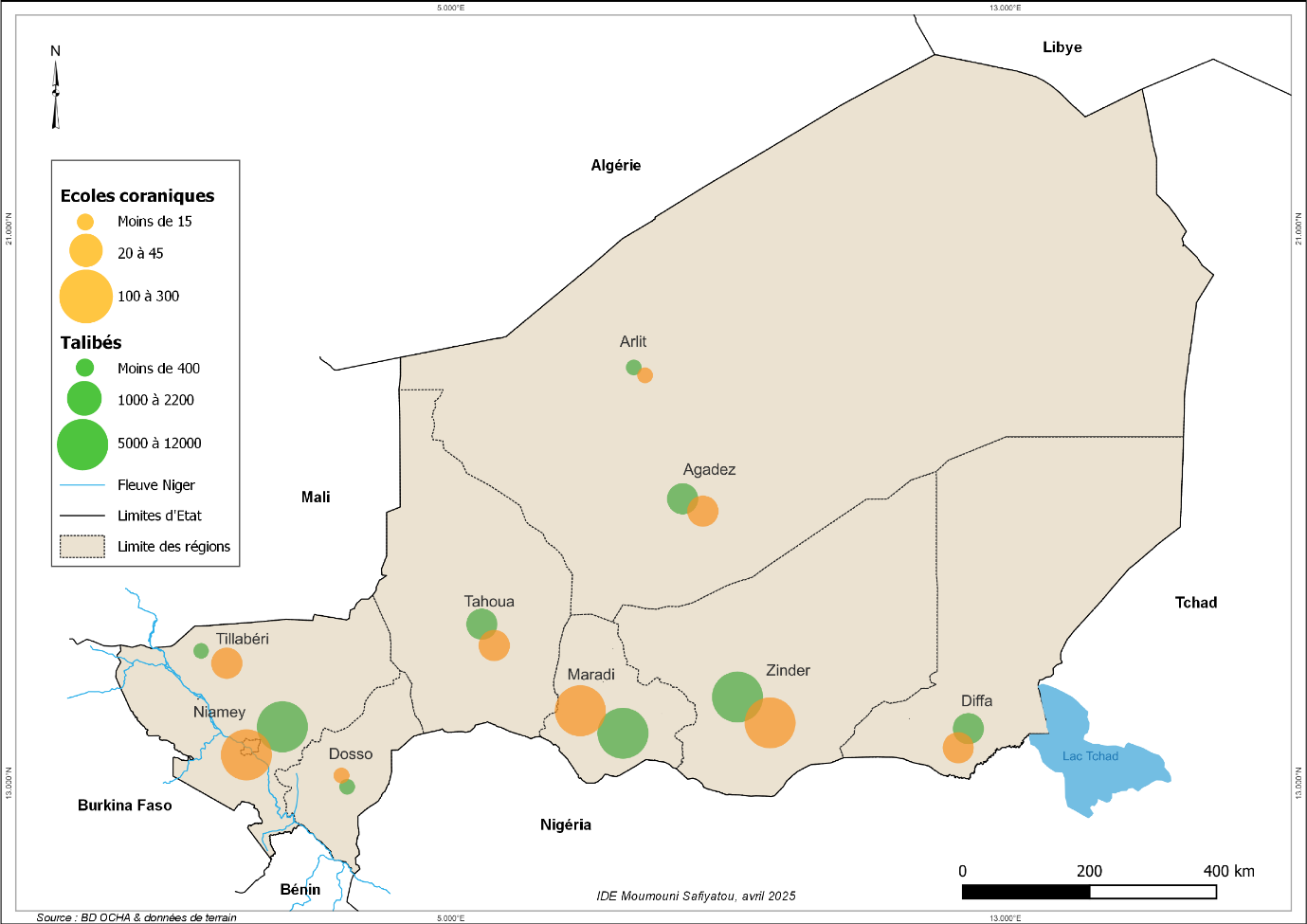

9La carte n°1 met en évidence une forte présence des talibés dans tous les centres urbains, avec une concentration particulièrement élevée à Zinder (12 038), Maradi (8 361) et Niamey (5 595). Ces trois villes constituent ainsi les principaux pôles d’accueil des talibés concentrant à elles seules 82 % des talibés recensés et 76% des écoles coraniques dans l’ensemble des neuf villes enquêtées. Niamey se démarque en occupant la première place avec 369 écoles coraniques, soit plus du double de Maradi (163) et de Zinder (156).

10Figure 1 : Représentation spatiale des talibés et des écoles coraniques

données terrain, 2021

11Les villes de Tahoua (2134 talibés et 32 écoles coraniques) Agadez (1521 talibés et 40 écoles coraniques) et Diffa (1494 talibés et 43 écoles) jouent un rôle intermédiaire dans l’accueil des talibés. Cependant, malgré leur densité de population plus faible, chacune reste un foyer d’accueil significatif. En revanche, Arlit (327 talibés et 8 écoles coraniques), Dosso (249 talibés et 13 écoles coraniques) et Tillabéri (121 talibés et 21 écoles coraniques) accueillent un nombre relativement important de talibés, probablement en raison de leur proximité avec Niamey.

12L’estimation du nombre de talibés et d’écoles coraniques en milieu urbain demeure complexe, chaque étude adoptant des critères spécifiques pour définir un talibé. Toutefois, toutes les études s’accordent sur l’ampleur du phénomène dans les villes africaines.

13La répartition spatiale des écoles coraniques et des talibés dans les centres urbains du Niger suit en grande partie la distribution de la population générale. Niamey, Zinder et Maradi, étant historiquement les villes les plus peuplées, concentrent logiquement un grand nombre de talibés, contrairement à Dosso, Tillabéri et Diffa. Toutefois, bien que faiblement peuplée, Diffa accueille un nombre significatif de talibés. Le choix des villes d’accueil par les maîtres coraniques repose également sur d’autres facteurs, tels que les opportunités économiques, l’existence d’un réseau social et la proximité géographique.

Des écoles coraniques aux conditions de vie précaires

14Les écoles coraniques jouent un rôle fondamental dans l'accueil des enfants en leur offrant un cadre d'enseignement et un lieu d'hébergement. Toutefois, les conditions de vie des talibés y sont extrêmement précaires, malgré la présence de leurs maîtres coraniques. En effet, 31,4 % des logements sont situés directement dans la rue, exposant ainsi les enfants à des risques accrus. Ces habitations, souvent des hangars en tôle ou en paille, voire de simples espaces ouverts, servent à la fois d'espace d'apprentissage et de dortoirs.

15Photo 1 : école cornaque/ lieu d’hébergement des talibés se trouvant dans la rue

IDE MOUMKAILA Safiyatou, mars 2022

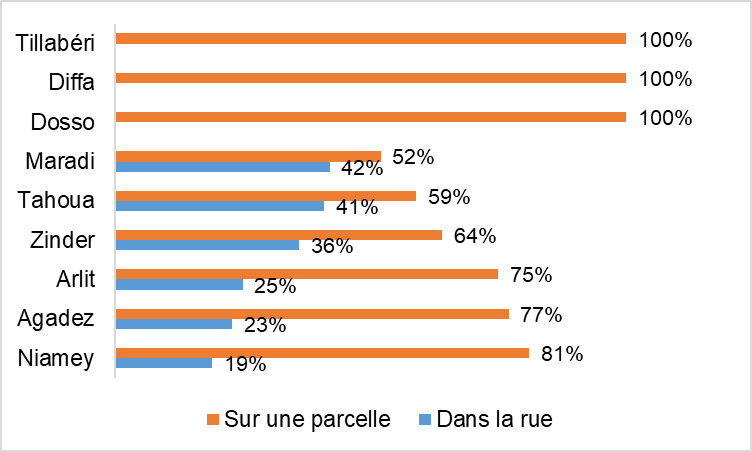

16La figure 2 fait ressort que l'implantation de ces logements se trouvant dans la rue est particulièrement marquée dans certaines villes : Maradi (58,3 %), Zinder (35,9 %), Tahoua (40,6 %), Agadez (22,5 %) et Arlit (25 %). Cette situation s'explique par la stabilité résidentielle de certains maîtres coraniques, qui s'établissent durablement et hébergent leurs talibés devant leurs habitations. Elle est également facilitée par la solidarité des populations hôtes, qui leur offrent un espace de vie à cet effet.

17Figure 2 : emplacement des écoles coraniques/ lieux d’hébergement des talibés

données terrain, 2021

18La lecture de la figure ci-dessus révèle également que, dans les villes de Tillabéri, Diffa et Dosso, les écoles coraniques recensées sont implantées sur des parcelles. Dans les deux premières villes, cette situation s’explique par le contexte sécuritaire : l’espace urbain y est structuré et sous contrôle. Par ailleurs, étant parmi les villes les moins peuplées du Niger, Tillabéri, Diffa et Dosso connaissent une spéculation foncière et un étalement urbain relativement modérés, contrairement aux grandes et moyennes villes. Ainsi, les maîtres coraniques et les talibés y trouvent plus facilement des parcelles disponibles pour établir leurs écoles.

19Par ailleurs, bien que 68,6 % des logements se situent sur une parcelle privée, la précarité demeure élevée. La majorité de ces logements sont construits avec des matériaux non durables, tels que des paillotes.

20De plus, 68,4 % des logements sont squattés, un phénomène observé principalement à Niamey (76,7 %), Agadez (70 %), Maradi (65,5 %) et Zinder (62,6 %). L’acquisition du logement par la location, le prêt et le don reste faiblement représentée dans toutes les villes. La location et l’appropriation des logements par les maitres coraniques confirment l’insertion de ces derniers en ville ainsi que la reconfiguration temporaire de la migration qui va de la saisonnalité à la durabilité.

21En outre, la nature des matériaux de construction souligne encore davantage la précarité des logements. Plus de la moitié des habitations (50,7 %) sont bâties avec des matériaux précaires : 33,4 % en paillote, 16,3 % en tôle et 1 % en tissu-carton. Ce phénomène est particulièrement visible à Maradi où 65 % des logements sont construits en matériaux non définitifs dont 43,3 % en tôle. Ceci corrobore le nombre important de logements qui se trouvent dans la rue. Il y a également la ville de Niamey où 59,5 % des lieux sont en matériaux non définitifs dont 50,2 % sont en paillotes. Dans cette dernière ville, le coût élevé du logement et la nature saisonnière de la migration des maîtres coraniques expliquent cette situation.

22Photos 2/3 : matériaux de construction des écoles coraniques/logement des talibés

IDE MOUMKAILA Safiyatou, mars 2022

23D'autres villes connaissent également une forte présence de logements en matériaux non durables : Zinder (37,4 %), Tahoua (31,3 %), Agadez (15 %), Arlit (50 %) et Dosso (38,5 %).

En outre, la proximité des logements avec une mosquée est un élément important pour les maîtres coraniques. Ainsi, 63,2 % des lieux d'hébergement sont situés à côté d'une mosquée, soit préexistante, soit construite par les communautés locales ou les ONG islamiques. Cette tendance est encore plus marquée à Dosso (69,2 %), Maradi (78,3 %), Zinder (84 %), Tahoua (87,5 %) et Agadez et Arlit (100 %). À Niamey, seulement 35,4 % des logements sont proches d'une mosquée. Cette proximité permet aux maîtres coraniques de s'intégrer plus facilement à la communauté et de recevoir des dons, d'autant plus que 86,8 % d'entre eux exercent comme imams.

24L'absence de distinction entre les dortoirs et les salles d’enseignement est une autre caractéristique de ces écoles coraniques, dans 42,9 % des cas, il n’y a pas cette distinction. Ce manque d'organisation oblige certains maîtres à improviser des espaces d'enseignement sous des hangars, sous des arbres ou dans des mosquées. L’image suivante illustre la précarité des conditions de vie des talibés, avec leurs habits, nattes et autres effets personnels entassés dans les dortoirs qui servent des salles de cours.

25Photo 4 : effets des talibés dans les dortoirs/écoles coraniques

IDE MOUMKAILA Safiyatou, juin 2021

26De même, les infrastructures sanitaires sont particulièrement déficientes. Seuls 34,1 % des logements disposent de toilettes, et seulement 20,1 % possèdent un WC, généralement une latrine traditionnelle. Dans 14,8 % des cas, il n'existe ni latrine ni espace pour se laver, une situation plus marquée à Zinder (19 %). Par ailleurs, 68,6 % des logements ne disposent pas d'un accès direct à l'eau, obligeant 88,6 % des talibés à aller s'approvisionner ailleurs. Dans certains cas, ils doivent même cotiser pour payer la facture d'eau.

27En ce qui concerne l'éclairage, 61 % des logements utilisent indirectement l'électricité, bien que cela ne signifie pas nécessairement que la parcelle en soit équipée. Souvent, les talibés profitent des lumières des mosquées, des boutiques ou des voisins. L'utilisation d'ampoules a progressivement remplacé l'ancienne pratique du bois (dudal), qui n'est plus employée que dans 20 écoles coraniques.

28En somme, la précarité des logements impacte directement la vie des talibés, les contraignant à se débrouiller pour se nourrir, se laver et dormir. Lorsqu'ils vivent dans des logements équipés en eau et en électricité, ils doivent souvent contribuer au paiement des factures. Cette situation met en évidence les difficultés structurelles liées à l'accueil et à l'encadrement des talibés au sein des écoles coraniques.

29Promiscuité importante

30Les écoles coraniques des villes de Niamey, Dosso, Maradi, Tahoua, Zinder, Agadez et Arlit connaissent une forte promiscuité. En moyenne, ces écoles accueillent 83 talibés rien qu’âgés de moins de 18 ans. Parmi elles, 33 % (soit 196 écoles) comptent de 50 à plus de talibés mineurs dont 14 % (soit 82 écoles) hébergent des centaines voire jusqu’à 800 enfants talibés.

31Cette concentration est particulièrement marquée à Zinder et Maradi, où le nombre moyen de talibés mineurs s’élève respectivement à 109 et 86. Les modaux sont de 100 talibés pour Zinder et 50 pour Maradi, avec une présence significative dès 20 enfants par école. Plus de la moitié des écoles coraniques de ces deux villes (57 % chacune) abritent plus de 50 talibés mineurs, et 33 % des écoles de Zinder ainsi que 20 % de celles de Maradi en accueillent des centaines.

32Dans les villes de Tillabéri et Diffa, les écoles coraniques enregistrent une moyenne de 34 talibés mineurs, avec un maximum de 105, atteint à Diffa, où la moyenne s’élève à 45 enfants par école.

33La promiscuité importante des talibés dans les écoles coraniques facilite la propagation rapide des maladies contagieuses telles que la grippe, le paludisme, la méningite, ainsi que diverses infections respiratoires et dermatologiques, mettant en péril leur santé. Elle contribue également à l’émergence de tensions et de conflits entre les enfants, favorisant un climat d’insécurité. Par ailleurs, cette proximité excessive encourage également des comportements tels que le vol.

Discussion

34Les résultats de cette étude confirment une forte concentration des écoles coraniques et des talibés dans les principaux centres urbains du Niger, notamment à Zinder, Maradi et Niamey. Cette dynamique urbaine rejoint les constats établis dans d’autres contextes ouest-africains, notamment au Sénégal, où Human Rights Watch (2010, 2019) a documenté une augmentation significative du nombre d’enfants talibés dans les grandes villes, soulignant la centralité croissante des milieux urbains dans la prise en charge religieuse et éducative des enfants. Au Niger, les données du rapport de l’ANTD (2020) allaient déjà dans ce sens, recensant près de 87 000 talibés à travers le pays, avec une forte urbanisation de ce phénomène. Cette tendance peut être analysée à la lumière des travaux de Gary-Tounkara (2013) sur les mobilités religieuses, qui montrent que les maîtres coraniques privilégient les villes pour la stabilité, la visibilité sociale et l’accès aux ressources offertes par la densité de population et la solidarité des quartiers. Ainsi, les villes ne sont pas seulement des lieux de refuge ou d’opportunité, mais deviennent des espaces d’ancrage durable pour les acteurs de l’éducation coranique, contribuant à redéfinir les formes contemporaines de l’enseignement islamique traditionnel dans le Sahel.

35Par ailleurs, les conditions de vie précaires des talibés dans les écoles coraniques urbaines du Niger, telles que révélées par cette étude, font écho aux constats de plusieurs recherches menées en Afrique de l’Ouest. En particulier, les travaux de Brossier (2011) au Sénégal et ceux de Ware (2014) sur l’enseignement islamique en Afrique subsaharienne soulignent la vulnérabilité des enfants talibés, souvent exposés à des conditions d’hébergement insalubres et à l’insécurité dans les grands centres urbains. L’absence d’infrastructures de base, telles que des toilettes, un accès à l’eau potable ou un espace de couchage distinct de la salle de classe, renforce leur marginalisation, comme l’ont également montré les analyses de l’UNICEF (2015) sur les enfants en situation de rue. De plus, le phénomène du squat urbain documenté dans cette étude, notamment à Niamey, confirme l’installation de plus en plus durable des maîtres coraniques en ville, ce qui marque une rupture avec les formes saisonnières de migration religieuse traditionnelles. Enfin, la proximité recherchée avec les mosquées et la fonction d’imam exercée par certains maîtres s’inscrivent dans les logiques d’intégration sociale décrites par Otayek et Soares (2009), selon lesquelles les acteurs religieux s’ancrent dans l’espace urbain par les réseaux communautaires et les services religieux. Ces résultats mettent en évidence la nécessité d’une régulation plus structurée de l’enseignement coranique en milieu urbain, afin d’améliorer les conditions de vie des enfants tout en respectant les dynamiques religieuses et culturelles locales.

36En outre, les résultats de cette étude confirment la promiscuité alarmante observée dans les écoles coraniques urbaines du Niger, particulièrement à Zinder et Maradi, où certaines écoles hébergent jusqu’à 800 enfants. Cette situation rejoint les constats du rapport de Human Rights Watch (2019) sur les écoles coraniques au Sénégal, qui met en évidence les effets délétères de la surpopulation sur la santé et la sécurité des enfants talibés, dans un contexte de précarité extrême. Comme l’ont également souligné Brossier (2011) et Kaag (2008), la promiscuité dans ces écoles s’accompagne de risques sanitaires importants, notamment une exposition accrue aux maladies infectieuses et une vulnérabilité psychosociale exacerbée. Les tensions interpersonnelles, les vols ou encore les violences entre enfants évoqués sur le terrain traduisent un déficit d’encadrement éducatif et sanitaire dans des environnements non adaptés à une telle densité. Cette densification, loin d’être anodine, est révélatrice d’un phénomène d’institutionnalisation non régulée de l’enseignement religieux, au détriment du bien-être des enfants. Elle pose ainsi avec acuité la question de la mise en place de normes minimales de protection dans les écoles coraniques, comme recommandé dans plusieurs cadres d’action régionaux, notamment ceux soutenus par l’UNICEF et Save the Children en Afrique de l’Ouest.

Conclusion

37Malgré les avancées en matière de scolarisation des enfants et de leur maintien dans le système éducatif, les villes nigériennes connaissent une prolifération sans précédente des écoles coraniques. Celles-ci sont majoritairement animées par des maîtres coraniques accompagnés de talibés issus principalement des zones rurales. Cette expansion répond à une demande croissante, alimentée par des facteurs socio-économiques et sécuritaires complexes.

38Toutefois, de nombreuses écoles coraniques sont installées dans des conditions précaires. Elles sont souvent construites avec des matériaux provisoires, sur des terrains occupés de manière squattée, et parfois même implantées directement dans la rue. Peu d'entre elles bénéficient des services de base tels que l'eau, l'électricité ou des installations sanitaires. Les talibés y vivent dans une promiscuité importante, ce qui favorise la propagation de maladies ainsi que la création d’un climat d'insécurité marqué par des vols et des disputes entre enfants.

Bibliographie

ANTD (2020). Souffrances sous silence, enquête sur la mendicité forcée des enfants talibé au Niger, anti-slavery, 50 pages

BRENNER Louis, 2001. Controlling Knowledge. Religion Power and Schooling in a West African Muslim Society, illustrée, Indiana University Press, 343 pages

Brossier Marie, 2011. Les écoles coraniques au Niger : entre éducation religieuse et enjeux sociaux. In : L’islam en Afrique subsaharienne : entre tradition et modernité, Paris : CNRS Éditions. pp. 89-110.

DIA Hawa, HUGON Clémence & D’AIGLEPIERRE Rémi, 2016. « Le monde des écoles coraniques. Essai de typologie pour le Sénégal ». Afrique contemporaine, Vol 257, pp.106-110

GARY-TOUNKARA Daouda, 2013. Les migrations des enfants talibés au Niger : entre tradition religieuse et enjeux contemporains. In : Enfances et circulations dans le monde musulman, Paris, Karthala. pp. 123-145

Human Right Watch, 2010. « Sur le dos des enfants, mendicité forcée et autres mauvais traitements à l’encontre des talibés au Sénégal », Ricci Shryock, New York, 19 pages

Human Right Watch, 2019. « Il y a une souffrance énorme. Graves abus contre des enfants talibés au Sénégal », Lauren Seibert, Etats-Unis d’Amérique, 81 pages

OTAYEK René, & SOARES Benjamin. F, 2009. Islam et politique en Afrique : entre local et global. Paris, Karthala, 521 pages

UNICEF, 2015. Annual Report 2015 : Niger. New York : United Nations Children’s Fund, 56 pages

WARE Rudolph T, 2014. The Walking Qur’an: Islamic Education, Embodied Knowledge, and History in West Africa. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 352 pages

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Safiyatou IDE MOUNKAILA

Doctorante en Géographie

Université Abdou Moumuni de Niamey

idesafiath@gmail.com

Quelques mots à propos de : Harouna MOUNKAILA

Professeur titulaire en Géographie

Université Abdou Moumouni de Niamey

hzada99@yahoo.fr

Quelques mots à propos de : Florence BOYER

Chargée de Recherche

Institut de Recherche pour le Développement, membre de l’URMIS et du GERMES.

florence.boyer@ird.fr