- accueil >

- Dossier >

- 41 ‖ juin 2025 >

41 ‖ juin 2025

Analyse de la contribution socio-économique des exploitations familiales irriguées du site de Géré dans la commune rurale de Wacha au Niger

Résumé

La présente étude vise à analyser la contribution socio-économique des exploitations familiales irriguées du village de Géré au Niger. Pour bien conduire l’étude, en plus de la recherche documentaire, les enquêtes quantitative et qualitative ont été utilisées pour collecter les données socio-économiques auprès des 75 exploitants. Ensuite, quatre (4) entretiens semi-directifs ont été effectués avec les autorités administratives et coutumières. En effet, ces données mobilisées ont été traitées et analysées à travers la matrice de compte d’exploitation et de production au moyen des outils informatiques. L’analyse des résultats a été faite sous le modèle PIER (Pression-Impact-Etat-Réponse). Les résultats de cette étude issus du compte consolidé ont prouvé que la production maraîchère génère d’importants revenus aux exploitants. Ces revenus sont autours de 44 124 900 FCFA par an pour l’ensemble des maraichers mettant en valeur le site d’étude. En plus, cette activité améliore la sécurité alimentaire des ménages agricoles à travers principalement l’achat des vivres (62,70%) tels que le mil et le sorgho qui constituent les principaux aliments de base dans cette localité avec les revenus issus des produits maraichers. Ensuite, 14,30% des exploitants utilisent ces revenus pour les cérémonies sociales, 9,30% pour l’achat des intrants agricoles, 9% pour l’habillement et la scolarisation des enfants. En plus, les producteurs ayant un facteur de production et un moyen financier important achètent des intrants agricoles modernes et investissent dans le petit commerce (2,00 %) et l’embauche (2,70%). Au regard de sa contribution socioéconomique aux ménages maraichers, il est important d’appuyer les maraichers dans l’extension du site et le renforcement de leurs capacités sur les techniques agricoles modernes afin de pérenniser l’activité et augmenter la productivité de ce site.

Abstract

This study aims to analyze the socio-economic contribution of irrigated family farms in the village of Géré in Niger. To properly conduct the study, in addition to documentary research, quantitative and qualitative surveys were used to collect socio-economic data from 75 farmers. Subsequently, four (4) semi-structured interviews were conducted with administrative and customary authorities. Indeed, the data mobilized has been processed and analyzed through the production and operating account matrix using computer tools. The analysis of the results was conducted according to the PIER model (Pressure-Impact-State-Response). The results of this study, derived from the consolidated account, have proven that market gardening generates significant income for the operators. This income amounts to around 44,124,900 FCFA per year for all the market gardeners operating in the study site. Furthermore, this activity improves the food security of farming households primarily through the purchase of food staples (62.70%), such as millet and sorghum, which are the main staple foods in this locality, with the income derived from market gardening products. Then, 14.30% of operators use this income for social ceremonies, 9.30% for the purchase of agricultural inputs, and 9% for clothing and the education of children. Additionally, producers with significant production factors and financial means purchase modern agricultural inputs and invest in small businesses (2.00%) and hiring (2.70%). In light of its socioeconomic contribution to market gardening households, it is important to support market gardeners in site expansion and strengthening their capacities in modern agricultural techniques in order to sustain the activity and increase productivity at this site.

Table des matières

Texte intégral

pp. 205-224

01/06/2025

Introduction

1Pays d’Afrique subsaharienne, le Niger dispose une économie reposant avant tout sur l’agriculture, qui représente environ 40 % du PIB. Ce secteur emploie presque 85 % de la population active, et se pratique essentiellement sous forme d’une agriculture de subsistance. Conscient de l’importance de cette activité, l’Etat du Niger a depuis la période de l’indépendance élaboré plusieurs stratégies afin d’assurer une sécurité alimentaire à la population et un développement durable du secteur agricole. Toutes les stratégies développées ont positionné l’agriculture familiale comme acteur incontournable dans l’atteinte d’une sécurité alimentaire dans le pays Afrique verte. ; (2017, pp 46-53). Avec une superficie de 1 267 000 km2, 1/3 du territoire nigérien se trouve dans la zone soudano-sahélienne favorable à la pratique de l’agriculture pluviale ou irriguée et le reste du territoire est situé dans la zone saharienne propice à l’élevage. L’activité agricole est limitée au nord par l’isohyète 350 mm, au-delà de laquelle la production agricole est pratiquement inexistante. La quasi-totalité des terres cultivées est occupée par les cultures pluviales, principalement le mil, le sorgho et le niébé INS Niger. ; (sans date, p7).

2Cependant, le Niger qui est le pays le plus sahélien des pays du Sahel, doit faire face à un déficit alimentaire chronique qui devient de plus en plus aigu. En effet, la croissance démographique et les sécheresses des deux dernières décennies sont à l’origine de ce déficit. Cette situation semble inquiétante dans la mesure où la production est dominée par des productions céréalières pluviales comme le mil, le sorgho et que les ressources naturelles (sol, eau, couvert végétal) sont menacées de dégradation. Par ailleurs, pour booster la production, dès 1989, des mesures ont été prises par l’Etat du Niger. Ainsi, l’une de ces mesures prises pour surmonter cette situation est l’intensification et la diversification des productions agricoles, en particulier par la production des cultures irriguées de contre-saison et plus particulièrement des cultures maraîchères (oignon, ail, chou, laitue, tomate et haricot vert) FAO. (Sans date, p3). En effet, cette activité constitue un moyen efficace pour le gouvernement d’augmenter la production agricole afin de pouvoir assurer la sécurité alimentaire des ménages.

3Aujourd’hui encore, la culture de contre saison occupe une place prépondérante pour le gouvernement nigérien. Ainsi, les autorités de la transition ont procédé en date du 20 mars 2024, à la cérémonie officielle du lancement du programme dénommé « Grande Irrigation » dans les locaux de l’Office National des Aménagements Hydro Agricoles (ONAHA). Ce grand projet va permettre au Niger de franchir le chemin de la souveraineté alimentaire grâce à l’aménagement de plusieurs périmètres d’irrigués. A Travers cette initiative, il est attendu conformément à l’axe 3, une amélioration de la croissance économique endogène et de l’emploi, le développement des cultures irriguées en général et la grande irrigation en particulier par la maitrise des eaux de surface et une meilleure mobilisation des eaux souterraines. A cet effet, il s’agira de doubler les superficies sous grande irrigation par la réhabilitation des 3 700 hectares de périmètres existants et l’aménagement de 21 200 hectares de nouveaux périmètres irrigués. 1

4Alors, moteur de la croissance économique, l’agriculture est pratiquée par plus de 80% de la population de la région de Zinder. Elle est prépondérante dans la zone Sud et Sud-ouest, contre la zone Nord et Nord-est, zone pastorale par excellence. En revanche, elle est sujette aux aléas climatiques, en particulier la pluviométrie. Le bassin de la ‘’korama’’ traverse 23 communes de la région sur une distance d’environ 170 km. Ce bassin constitue une zone d‘irrigation par excellence. Profitant de ces atouts naturels, environ 63 000 producteurs maraichers travaillent la terre d’où ils tirent l’essentiel de leurs moyens de subsistance et engrangent d’importants revenus monétaires PDR., (2020, pp34-132).

5C’est ainsi qu’à Géré, situé dans la Commune Rurale de Wacha, la population s’adonne à cette activité. Cette culture apporte un revenu substantiel à la population. On dénombre plusieurs exploitations familiales irriguées dans la Commune Rurale de Wacha. C’est celle de Géré qui fait l’objet de ce présent article. Au regard de tout ce qui précède, il est important de poser la question suivante : quelle est la contribution de l’exploitation familiale irriguée du site de Géré dans l’économie des ménages maraichers ? ainsi, l’objectif principal de cet article est d’analyser la contribution socio-économique des exploitations familiales irriguées du site de Géré dans la commune rurale de Wacha. L’hypothèse qui sous-tend cette étude est que l’exploitation familiale irriguée du site de Géré couvre plusieurs postes de dépense au niveau des ménages maraichers de la zone d’étude.

Méthodologie de recherche

Présentation de la zone d’étude

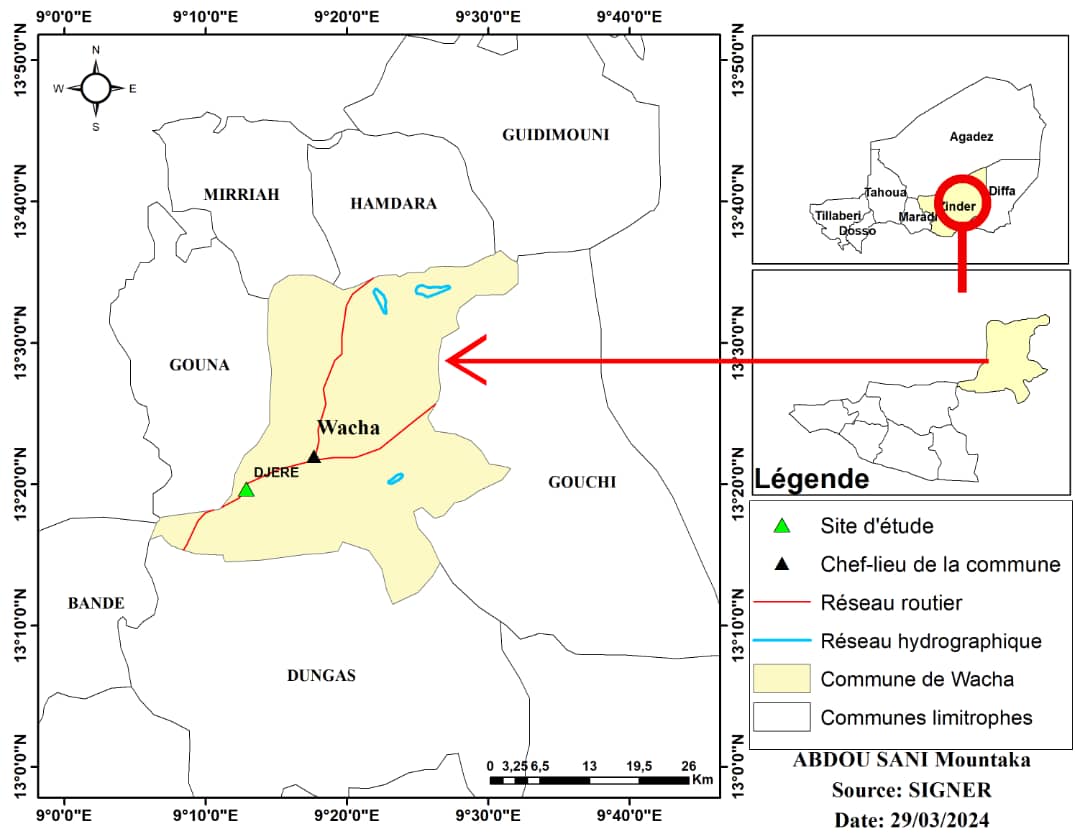

6La Commune Rurale de Wacha est située à l’extrême Nord –Est du Département de Magaria. Elle a une superficie estimée à 510 km2. Elle est limitée à l’Est par la Commune Rurale de Gouchi ; au Sud par la Commune Urbaine de Dungass ; au Sud-Ouest par la Commune Rurale de Bandé ; au Nord par la Commune Rurale de Gouna, au Nord -Est par les Communes Rurales de Hamdara, de Kolleram et de Guidimouni (Figure 1). Cette commune dispose d’importantes potentialités agroécologiques. Etant donné que le village de Géré se trouve sur la vallée de la Korama, la population s’adonne depuis longtemps à la culture maraîchère.

7Figure 1 : localisation de la zone d’étude

Matériel et méthode utilisés

8Cette étude a été conduite dans le site maraicher de Géré. Le choix de ce site n’est pas fortuit. Il repose sur trois critères essentiels. Il s’agit notamment de l’accessibilité, l’importance de la production maraîchère et les potentialités agro écologiques du site.

9Pour atteindre l’objectif assigné à la présente étude, l’approche méthodologique mixte a été utilisée. Il s’agit de la méthode quantitative et qualitative. En plus, pour évaluer les revenus tirés de l’exploitation maraichère, la matrice de compte d’exploitation et de production a été utilisée.

10Pour les données quantitatives (questionnaires individuels), suite à l’indisponibilité de nombre exact des producteurs, un recensement des exploitants a été fait au préalable. Ce qui a permis d’identifier 150 producteurs au total sur le site. Sur ce nombre, un échantillon de 75 exploitants a été retenu en fonction de la capacité productive (petits, moyens et grands producteurs) soit 50% de la taille de la population mère. Pour la collecte des données, un questionnaire a été administré à ces exploitants retenus au moyen de l’outil KoboCollect.

11Quant aux données qualitatives, quatre (04) entretiens semi-directifs ont été réalisés avec les différents acteurs, notamment les autorités coutumières et administratives (chef de canton, le maire de la Commune Rurale de Wacha et le chef du village concerné), le chef de district agricole et les personnes ressources. Une grille d’observation a été aussi utilisée pour constater de visu les systèmes de production maraîchère. Pour pouvoir compléter toutes les informations recueillies, six (06) focus groups ont été effectués avec les maraichers dans le site et/ou dans le village.

12Les données issues des enquêtes quantitatives ont été traitées avec les logiciels Sphinx Plus² et SPSS après leur dépouillement dans la plateforme Kobotoolbox. Ensuite, elles sont transférées sur le tableur Excel pour être analysées et visualisées sous forme de graphiques. La transcription des données qualitatives a été faite avec les logiciels F4, Listen N Write Free. La carte de localisation a été conçue avec le logiciel Qgis 3.6.

13L’analyse des revenus des exploitants a été faite sur le concept de « valeur ajoutée2 », car tout processus de production implique des flux d’intrants et d’extrants. Les intrants sont repartis en biens et services appelés charges intermédiaires (CI). En soustrayant la valeur des CI de la valeur des extrants appelés Chiffre d’affaires CA), on obtient la valeur que l’exploitation a ajoutée (VA). De ce fait, l’analyse des revenus financiers des exploitants du site irriguée de Géré est effectuée selon la matrice ci-dessous (tableau 1). Cette matrice a servi de base pour le calcul et l’établissement des comptes individuels et du compte consolidé des exploitants enquêtés.

14Tableau 1 : Matrice du compte de production-exploitation

|

Charges ou Consommations intermédiaires (CI) |

Produit ou Chiffre d’affaires (CA) |

|

CI=Ensemble des biens et services consommés |

CA= Ensemble des biens et services vendus |

|

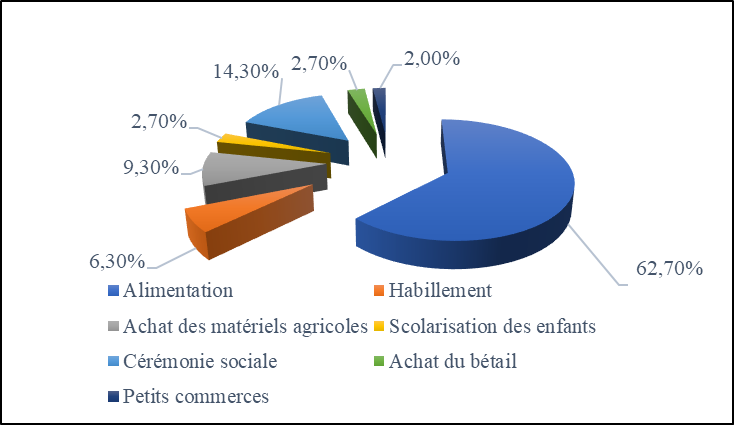

VA = Résultat de l’exploitation VA= CA-CI |

|

Lebailly & al., 2000

15En plus de cela, il a été déterminé le compte consolidé (CC) sous la formule suivante : CC = Somme des comptes individuels rapportées à la moyenne des comptes individuels.

Résultat

Analyse des revenus financiers des exploitants de site d’étude

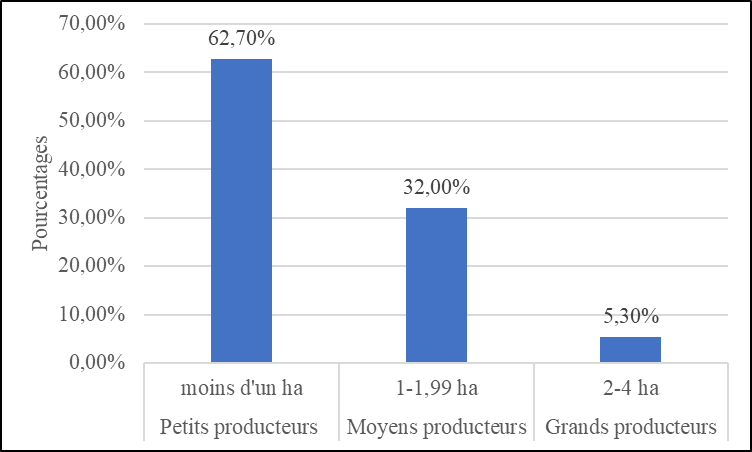

16Les exploitants de site d’étude sont catégorisés en fonction des superficies cultivées. Il s’agit des petits dont la superficie est de moins d’un hectare, les moyens avec une superficie de 1 à 1,99 hectares et les grands producteurs qui disposent d’une superficie de parcelles entre 2 et 4 hectares (figure2). Le critère de catégorisation de ces producteurs est fonction de la superficie exploitée.

17Figure 2 : typologie des exploitants enquêtés

Enquête terrain, décembre 2023

18De part la figure 2, on constate que, plus de la moitié des exploitants enquêtés sont des petits producteurs (62,70%). Ces derniers disposent d’un système de production limité par l’insuffisance des moyens financiers pour l’investissement. Puis, les moyens et les grands producteurs respectivement (32%) et (5,30%) qui disposent un important facteur de production. En effet, ces exploitants sont appelés ainsi en raison du capital productif et des moyens financiers qu’ils disposent. Afin de mieux analyser les revenus tirés de cette activité, un (1) exploitant appartenant à chacune de ces catégories a été retenu pour faire le compte d’exploitation et de production.

Compte d’exploitation des petits producteurs ayant moins d’un ha

19Il s’agit dans cette partie de faire l’analyse des revenus des exploitants ayant moins d’un ha considéré comme les petits exploitants. En effet, elle permet d’apprécier la rentabilité de la culture maraîchère au cours d’une campagne. Le résultat du tableau 2 présente le compte d’exploitation d’un petit producteur pour la campagne agricole de l’année 2023-2024.

20Tableau 2 : Compte d’exploitation et de production des petits producteurs ayant moins d’un ha dans le site d’étude

|

Charges (CI) |

Produits (CA) |

||

|

Libellé |

Montant (FCFA) |

Libellé |

Montant (FCFA) |

|

Matériels aratoires |

30 000 |

Vente des produits maraichers |

200 000 |

|

Semences |

6 000 |

// |

// |

|

Engrais |

13 000 |

// |

// |

|

Produits phytosanitaires |

3 000 |

// |

// |

|

Main d'œuvre |

23 000 |

// |

// |

|

Taxe |

3 000 |

// |

// |

|

Transport |

2 500 |

// |

// |

|

Amortissement |

15 000 |

// |

// |

|

Charges total |

95 500 |

Produits total |

200 000 |

|

Résultat de l’exploitation (VA) = CA-CI= 200 000 – 95 500 = 104 500 |

|||

Enquête terrain, décembre, 2023

21𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡∗ = Coût d′investissement / 𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑛𝑛é𝑠𝑑′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = donc 30 000/2= 15 000 FCFA

22L’analyse des résultats issus du tableau 2 ressort que le petit producteur investit 95 500F pour une campagne agricole. Ainsi, la vente des produits et sous-produits issus de cette activité génère au total 200 000 F au producteur. En effet, le rapport entre le coût d’investissement et les revenus gagnés montre une rentabilité de 104 500 FCFA au niveau de ce site.

Compte d’exploitation des moyens producteurs ayant 1 à 1,99ha

23Ce point fait une analyse des charges d’exploitation de l’un des producteurs appartenant à la catégorie des moyens. Les charges prises en compte pour le calcul sont relatives aux matériels aratoires, les semences, l’engrais, les produits phytosanitaires, la main d’œuvre salariale, les taxes, le transport, la motopompe et le carburant (tableau 3).

24Tableau 3 : Compte d’exploitation et de production des moyens producteurs ayant 1 à 1,99ha dans le site d’étude

|

Charges (CI) |

Produits (CA) |

||

|

Libellé |

Montant (FCFA) |

Libellé |

Montant (FCFA) |

|

Matériels aratoires |

30 000 |

Vente des produits maraichers |

450 000 |

|

Semences |

6 000 |

// |

// |

|

Engrais |

13 000 |

// |

// |

|

Produits phytosanitaires |

3 000 |

// |

// |

|

Main d'œuvre |

23 000 |

// |

// |

|

Taxe |

3 000 |

// |

// |

|

Transport |

2 500 |

// |

// |

|

Motopompe |

50 000 |

// |

// |

|

Carburant |

2 500 |

// |

// |

|

Amortissement* |

15 000 |

// |

// |

|

Charges total |

148 000 |

Produits total |

450 000 |

|

Résultat de l’exploitation (VA) = CA-CI= 450 000 – 148 000= 302 000 |

|||

Enquête terrain, décembre, 2023

25𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡∗ = Coût d′investissement / 𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑛𝑛é𝑠𝑑′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = donc 30 000/2= 15 000 FCFA

26L’analyse des résultats présentés dans le tableau 3 montre que le coût investi par un producteur moyen au niveau de site irrigué de Géré est évalué 148 000F. Les revenus tirés de cette activité sont de 450 000F. En effet, le rapport de ces deux coûts ressort une rentabilité de 302 000 FCFA.

Compte d’exploitation des grands producteurs ayant 2 à 4ha

27Ce point présente une analyse des charges d’exploitation des grands producteurs. Cette analyse montre que ces catégories des exploitants tirent plus des revenus comparativement aux deux premiers types des producteurs (tableau 4). En effet, cette troisième catégorie possède une superficie et un capital de production important, ce qui leur permet d’assurer une bonne production agricole.

28Tableau 4 : Compte d’exploitation et de production des grands producteurs ayant 2 à 4ha ha dans le site d’étude

|

Charges (CI) |

Produits (CA) |

||

|

Libellé |

Montant (FCFA) |

Libellé |

Montant (FCFA) |

|

Matériels aratoires |

60 000 |

Vente des produits maraichers |

720 000 |

|

Semences |

8 000 |

// |

// |

|

Engrais |

16 000 |

// |

// |

|

Produits phytosanitaires |

15 000 |

// |

// |

|

Main d'œuvre |

40 000 |

// |

// |

|

Taxe |

7 000 |

// |

// |

|

Transport |

15 000 |

// |

// |

|

Motopompe |

50 000 |

// |

// |

|

Carburant |

3 000 |

// |

// |

|

Amortissement* |

30 000 |

// |

// |

|

Charges total |

244 000 |

Produits total |

720 000 |

|

Résultat de l’exploitation (VA) = CA-CI= 720 000 – 244 000= 476 000 |

|||

Enquête terrain, décembre, 2023

29𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡∗ = Coût d′investissement / 𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑛𝑛é𝑠 𝑑′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = donc 60 000/2= 30 000 FCFA

30Le tableau 4 montre que le grand producteur investi une somme de 244 000F et gagnent 720 000F pour une campagne agricole. En effet, la déduction du coût d’investissement à celui de la vente des produits maraichers ressort que cette catégorie des producteurs gagne en termes de rentabilité une somme de 476 000 FCFA.

31En somme, les trois (03) tableaux montrent que les revenus diffèrent d’une classe à une autre. La première présente un revenu faible (104 500 FCFA) et les deux dernières présentent respectivement un revenu de 302 000 FCFA et 476 000 FCFA dans les deux dernières catégories des exploitants. Cela montre que cette activité est beaucoup plus rentable pour ces classes. Cette différence est non seulement liée au coût d’investissement de ces producteurs dans cette activité, mais aussi au nombre des superficies possédées par ces derniers.

Compte consolidé des exploitations

32La consolidation consiste à établir pour une campagne agricole, une présentation unique et synthétique de l’activité globale des différents exploitants considérés dans l’analyse financière. Précisément, la consolidation des comptes de production – exploitation est le rapport de la somme des comptes individuels sur le nombre total d’exploitants3.

33Le compte consolidé (CC) = Somme des comptes individuels rapportées à la moyenne des comptes individuels. De façon pratique, on a :

34Moyenne des comptes individuels = (104 500 + 302 000 + 476 000) /3 = 294 166 FCFA

35cc= ∑ (n )xk a n-k

36𝐶𝐶= (294 166) *150 = 44 124 900 FCFA

37Le compte consolidé des exploitants montre que les cultures maraîchères procurent une somme de 44 124 900 FCFA par an aux maraichers du site irrigué de Géré. En effet, cette somme suppose que le maraichage constitue une activité rentable.

Destination des revenus issus de la production maraîchère

38Les revenus tirés issus de la vente des produits maraichers sont orientés essentiellement à l’achat de vivre, aux cérémonies (Baptême, mariage, décès) et à l’achat des équipements agricoles (outils aratoires, achat de motopompe…). En plus, les exploitants utilisent ces revenus pour entreprendre quelques activités génératrices de revenus notamment les petits commerces et l’embouche.

39Figure 3 : destination des revenus maraichers

Enquête terrain, décembre 2023

40La figure 3 montre que plus de la moitié des revenus des exploitants enquêtés est orienté vers l’achat de l’aliments et les cérémonies avec pour respectivement 62,70% et 14,30% des maraichers. Par ailleurs, on remarque un faible niveau d’investissement dans l’achat des intrants agricoles (9,30%). Ainsi, ce bas niveau de réinvestissement dans les activités maraichères se justifie selon les enquêtés par le nombre élevé des personnes à charge (32% des enquêtés ont entre 8 et -11 enfants à charge). En ce sens un producteur nous rapporte que « j’ai 13 enfants qui sont sous ma charge, par conséquent, mes revenus de la culture maraichère ne peuvent pas me permettre de songer à l’achat d’un outil moderne pour la production comme une motopompe ». Ces propos traduisent l’état de la pauvreté de la population et le caractère traditionnel de cette activité. En fin, il faut noter que ceux qui investissent dans le domaine tertiaire, surtout les petits commerces, sont des célibataires qui n’ont pas de famille à leur charge.

Circuit de commercialisation des produits maraichers

41Plusieurs spéculations sont cultivées sur le site irrigué de Géré. Ainsi, certaines de ces spéculations sont destinées à l’autoconsommation des ménages et d’autres à la vente. En effet, les produits qui font l’objet de commercialisation dans le site maraicher d’étude sont entre autres : le chou, la laitue, la tomate, la pomme de terre, la canne à sucre, la courge, l’oignon…Ainsi, il ressort des enquêtes et observations que les principaux clients des exploitants sont constitués des détaillants, des grossistes et des consommateurs directs. Il faut noter que parmi les détaillants, il existe des femmes qui se procurent des produits maraichers et les vendent dans une place publique localement appelée ‘’douria’’. La vente se fait généralement sur le site, à la maison et sur les marchés hebdomadaires notamment ceux de Wacha, Guirari et ‘’dolé’’ de Zinder. Il faut noter qu’il existe un nouveau marché crée dans le village d’étude. Cela rend facile l’écoulement des produits maraichers. En effet, 89,3% des exploitants déclarent avoir vendu leurs produits de la campagne précédente. Cependant, les irrigants s’inquiètent souvent des habitudes de certains commerçants qui n’honorent pas leur engagement en cas de vente sous crédit.

Discussion

42Plusieurs études ont montré que l’activité maraîchère constitue une activité dont l’importance économique et alimentaire n’est plus à prouver. En effet, les résultats de cette étude montrent que la culture maraîchère joue un rôle important dans la vie socioéconomique des exploitants.

43S’agissant de sa contribution socioéconomique, les résultats de ce travail montrent que 62,70% des producteurs utilisent les revenus issus de la vente des produits maraichers pour l’achat des céréales notamment le mil et le sorgho qui constituent l’aliment de base de la population. En plus, ces irrigants font d’autres usages tel que l’achat d’habillement des enfants, les cérémonies, l’achat des intrants agricoles etc… Ces résultats confirment les travaux effectués par Bognini. S., (2011, p35), selon lesquels, le maraîchage est la principale source de revenus des producteurs à Ouahigouya (Burkina Faso). Les revenus issus de cette activité leur permettent de faire face aux périodes de soudure. Ils contribuent donc à l’atteinte de la sécurité alimentaire. Des auteurs ont montré l’importance sociale du maraichage. En effet, ils ont souligné que, les exploitants emploient les sommes issues de cette activité dans l’achat des aliments, l’habillement, les frais médicaux et les évènements sociaux : mariage, baptême, funérailles, etc… Enfin, ils permettent une capitalisation sous forme de bétail : bovins, ovins, caprins, etc…, Waziri. M., (1988, p 36) ; Maman. L., (2014, pp54-55); Sani Ali. Z., (2019, p23).

44Concernant la contribution économique de la production maraîchère, l’analyse des résultats des comptes d’exploitation et de production des différents exploitants témoigne que, cette activité est rentable, bien que les revenus tirés varient en fonction des superficies cultivées. En effet, les producteurs ayant une superficie de moins d’un ha et 1 à 1,99 ha gagnent respectivement en moyenne 104 500 FCFA et 302 000 FCFA. Tandis que les exploitants ayant une parcelle de 2 à 4 ha ont un revenu moyen de 476 000 FCFA. Le compte consolidé de ces exploitants montre que les cultures maraîchères procurent une somme de 44 124 900 FCFA par an aux maraichers du site irrigué de Géré. Ces revenus sont nettement inférieurs à ceux trouvés par l’étude de Malam Boucar Awa. K., (2022, p 224) qui montre que la culture de la canne à sucre injecte environ 165983 180 Fcfa par an à l’économie locale de la Commune Rurale de Wacha. Cette étude confirme également les travaux de Babassounna. A., (2022, p 188) qui affirment que la pratique de l’irrigation est rentable du fait qu'ils arrivent à subvenir à leurs besoins vitaux.

Conclusion

45Cette étude a été réalisée dans la Commune Rurale de Wacha précisément sur les exploitations familiales irriguées de Géré. Le présent travail a permis d’analyser les différentes formes de contribution de ces exploitations familiales irriguées. L’activité maraîchère génère d’importants revenus aux paysans. En effet, ces revenus sont orientés dans plusieurs postes de dépenses au niveau des ménages notamment l’achat des céréales, l’habillement et les cérémonies. Elle permet aussi aux exploitants de renouveler les intrants agricoles à travers l’achat des outils aratoires tels que la daba, la binette, le coupe-coupe etc... L’analyse des comptes exploitation et des productions montre que l’activité maraichère est rentable. Mais cette rentabilité est beaucoup perçue chez les grands producteurs du fait de leur nombre de parcelles et leur grande capacité financière à investir dans le secteur.

Bibliographie

Abdou Sani. M, Contribution de la culture de la canne à sucre sur l’économie des ménages dans la Commune Rurale de Wacha/ Niger : cas des sites de Wacha, Gayi et Garin kanta. Mémoire de Master II, UAS/Zr, 2022, 79 pages.

Afrique verte, les politiques publiques en matière de sécurité alimentaire dans le sahel, 2017, 80 pages.

Babassounna. A, Analyse socio-économique des exploitations agricoles familiales irriguées à Soumarana dans la région de Maradi au Niger, Thèse de doctorat unique en géographie, UAM Ny, 2022, 302 pages.

Bognini. S, Impact des changements climatiques sur les cultures au nord du Burkina Faso : Cas de Ouahigouya, 2011, 38 pages.

Fao, Distribution et perspectives pour les produits maraîchers au Niger, 10 pages.

INS Niger, (sans date), Agriculture et conditions de vie des ménages au Niger, 72 pages.

Maman. L, contribution des exploitations maraîchères du Kwari de Wacha à la sécurité alimentaire. Mémoire de Master II, UAM Ny, 2014, 81 pages.

Malam Boukar A K et al. ,Contribution de la culture de la canne à sucre sur l’économie des ménages dans la Commune Rurale de Wacha/ Niger : cas des sites de Wacha, Gayi et Garin kanta. In Annales de l’Université de Sarh : ISSN 2707- 6822 (Print), N°6, juin 2022 Copyright, UDS. 2022, 215 pages.

République du Niger, (2020) : plan de développement régional de Zinder, 285 pages.

Sani Ali. Z, Contribution des cultures maraichères dans le renforcement de la résilience sociale : Cas de commune de Malbaza dans la Région de Tahoua. Mémoire de licence ès sciences agronomiques, université de Tahoua, 2019, 43 pages.

Waziri Mato. M, Etude intégrée d’un type de paysage sahélien : cas du kwari de Wacha. Mémoire de Maîtrise, UAM Ny, 1988, 72 pages.

Notes

1 www. Anp.ne/article/niger-l-onaha-lance-officiellement-son-programme-grande-irrigation

2 Lebailly& al. Op. cit. p10

3 Lebailly et al. (1993) : La filière rizicole au sud Viêt-Nam. Un modèle méthodologique. FUSAGx. P9.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Mountaka ABDOU SANI

Université Abdou Moumouni de Niamey

mountakaabdousani211@gmail.com

Quelques mots à propos de : Rachid MAHAMADOU MOUDI

Université Abdou Moumouni de Niamey

Moudirachid525@gmail.com

Quelques mots à propos de : Kabirou SOULEY

Département de Géographie

Université André Salifou de Zinder

kabsoul@gmail.com

Quelques mots à propos de : Maman WAZIRI MATO

Département de Géographie

Université Abdou Moumouni de Niamey